Die Bohrung Münsterland 1

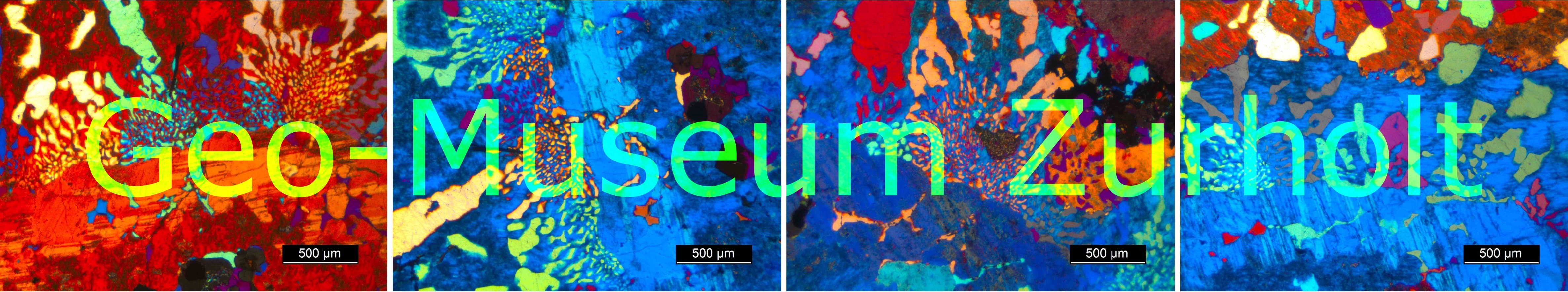

Geologische Erforschung des Münsterlandes

Moderne Zeiten brechen an: Die Erkundung der Geologie des Münsterlandes, einer bäuerlich geprägten Region.

Ausgehend von den Rohstoffvorkommen des Ruhrgebiets stellte sich zur Hochzeit des "Reviers" in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die Frage, inwieweit sich die Vorkommen an Kohle und Gas in Richtung Norden erstrecken. Diese Frage nach der Geologie und der Beschaffenheit der Lagerstätten verband Wissenschaftler wie Bergbau-Unternehmen. So wurde die Bohrung Münsterland 1 seinerzeit als tiefste Bohrung Europas abgeteuft, finanziert mit Mitteln der Industrie (acht Erdölgesellschaften) und des Landes NRW.

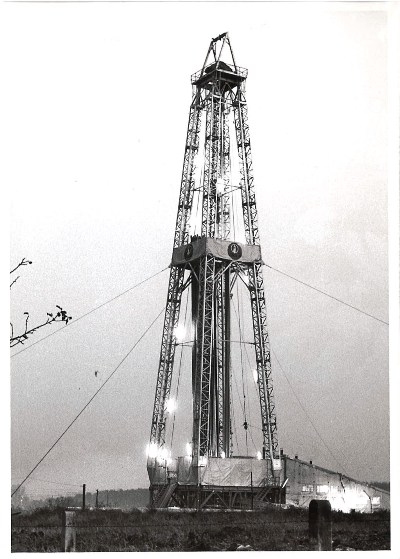

Eugen Zurholt erinnert sich: "Monatelang war der Bohrturm schon von weitem sichtbar."

Abb.: Bohrung Münsterland 1, Bohrgerüst mit 45 m Arbeitshöhe, Foto: Thiemeyer, Quelle Geologischer Dienst NRW, Original-Bild des GD NRW öffnen

Details zur Planung der Bohrung und zur eingesetzten Bohrtechnik finden Sie im Beitrag des Oberingenieurs Unger in [1963Hesemann] ab S. 365.

Lage der Bohrung zwischen Billerbeck und Altenberge, (Karte öffnen)

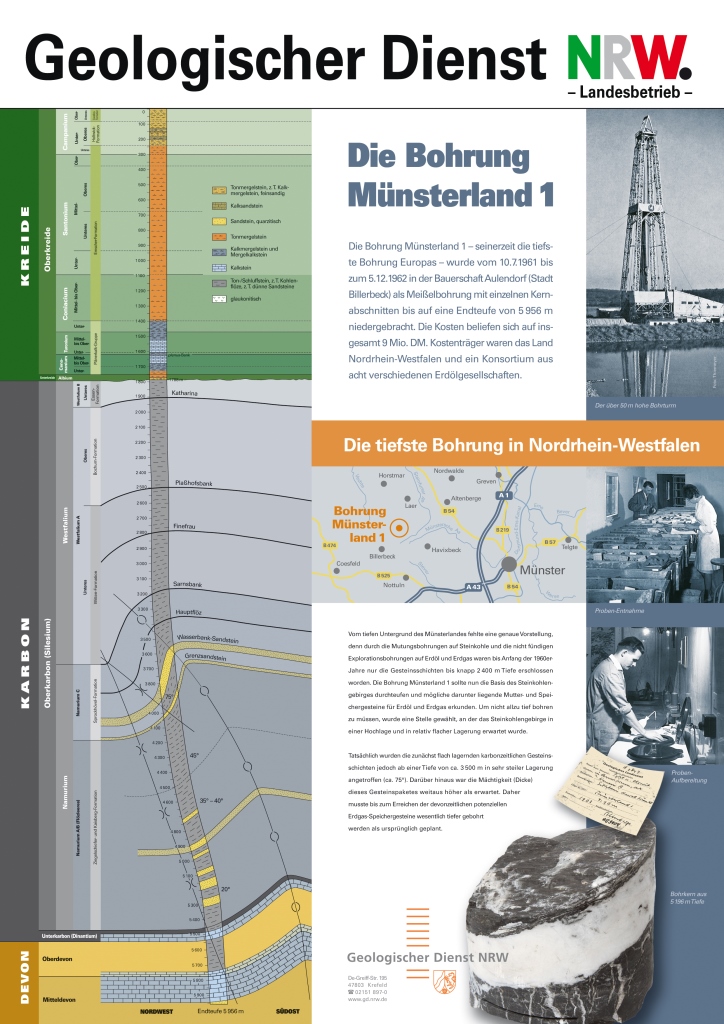

Abb.: Poster zur Bohrung Münsterland 1, 1 Karte, 1 Gebirgsprofil, 4 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Was liegt unter den Gesteinsschichten ab 2400 m Tiefe?

Schon in den 60er Jahren gab es Dutzende Bohrungen im nördlichen Ruhrgebiet, die der Erkundung des Kohlevorkommens dienten. Doch offen blieb die Frage, welche Rohstoffvorkommen in den Formationen tiefer als 2400 m liegen.

Vom tiefen Untergrund des Münsterlandes fehlte eine genaue Vorstellung, denn durch zahllose frühere Bohrungen zur Erkundung der Steinkohle und durch die nicht fündigen Explorationsbohrungen auf Erdöl und Erdgas waren bis Anfang der 1960er-Jahre nur die Gesteinsschichten bis knapp 2400 m Tiefe erschlossen worden. Die Bohrung Münsterland 1 sollte nun den Bereich der Steinkohle durchbohren und mögliche darunter liegende Mutter- und Speichergesteine für Erdöl und Erdgas erkunden. Um nicht unnötig tief bohren zu müssen, wurde eine Stelle gewählt von der man annahm, dass dort das Steinkohlendeckgebirge eine relativ geringe Mächtigkeit besitzt.

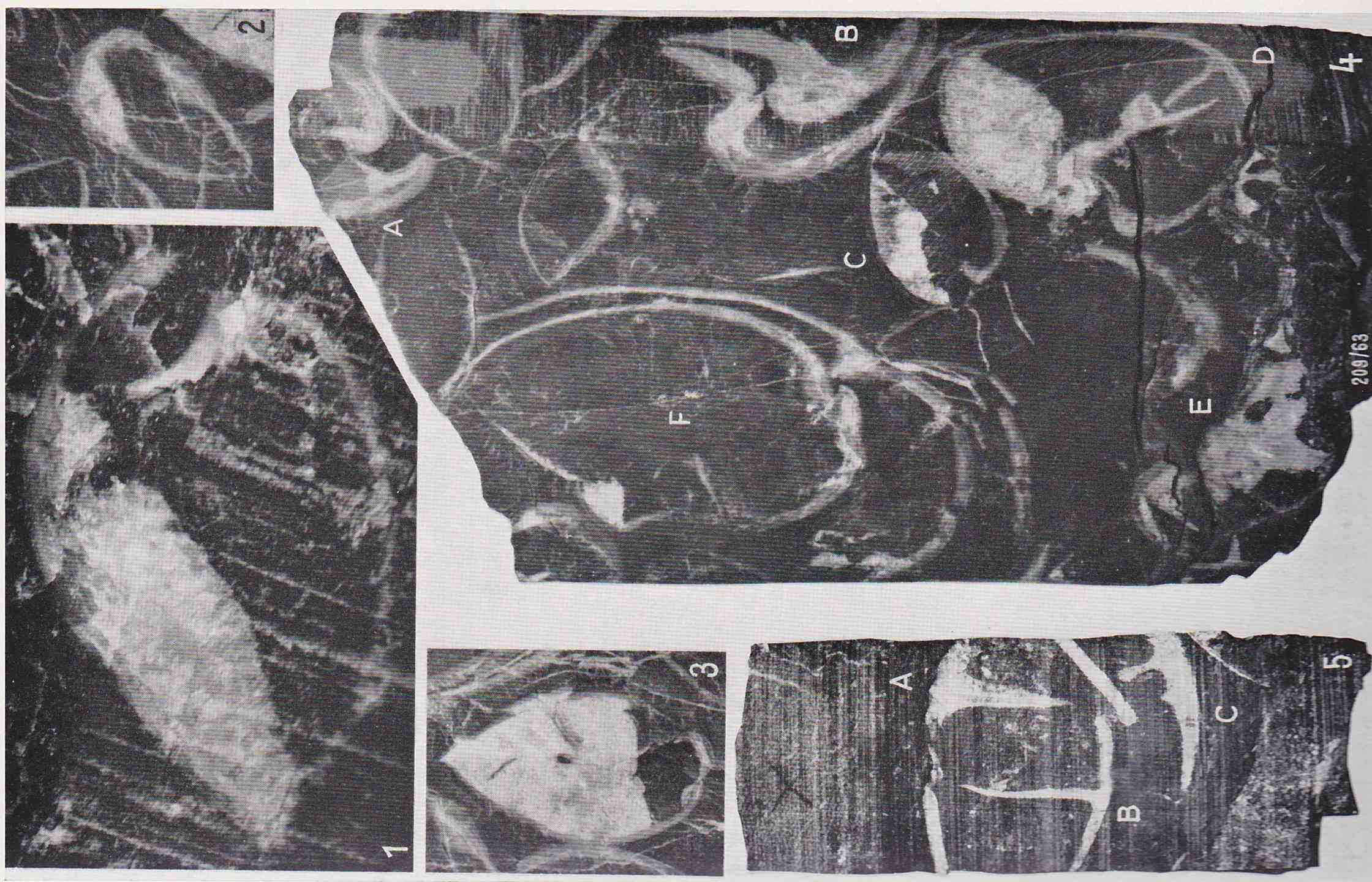

Tatsächlich bestätigte sich die Vermutung, dass sich die Flöze des Ruhr-Reviers nach Norden fortsetzen, wenn auch in geringerer Mächtigkeit (Dicke). So wurden in einer Tiefe zwischen 1853 m und 3678 m ca. 98 Kohle-Flöze angetroffen, vgl. [1963Kelch], S. 76, die aber nur eine geringe Mächtigkeit besitzen (max. 1,2 m), vgl. Übersichtstabelle in [1963Tunn], S. 128. Beeindruckend belegt die Dokumentation über die Münsterlandbohrung mit fossilen Muscheln aus fast 6000 Metern Tiefe, dass das Münsterland über lange Zeit ein flaches Meer war und durch die Ablagerungen aus Jahrmillionen nach unten gedrückt wurde.

Abb.: Fossile Brachiopoden (Armfüßer) im Devon-Kalkstein aus der Münsterland 1 Bohrung aus einer Tiefe von 5763 m, Alter: ca. 400 Mio. Jahre, Quelle: [1963Arnold], Bildtafel ab S. 347, Bild in Originalgröße öffnen

Im Poster finden Sie historische Aufnahmen der Bohrung und eine übersichtliche Darstellung des Bohrungsverlaufs durch ein Schichtpaket von fast 6000 m Dicke (siehe Poster GD NRW, linke Seite). Gut erkennbar ist auch, dass eine Bohrung über eine so große Tiefe nicht in einer geraden Linie senkrecht verläuft sondern seitlich wegwandern kann.

Am Ende führten schließlich technische Gründe (große Hitze in 6000 m Tiefe) und die mit der Tiefe extrem ansteigenden Kosten zum Abbruch der Bohrung.

Abb.: Temperaturprofil der Bohrung Münsterland 1 von der Oberläche bis zur End-Teufe von 5763 m, Quelle: [1963Arnold], S. 406, Bild in Originalgröße öffnen

Interessante Fakten aus der Veröffentlichung des Abschlußberichts [1963Andres]

Tiefenrekord

Die Bohrung Münsterland 1 wurde vom 10.7.1961 bis zum 5.12.1962 in der Bauerschaft Aulendorf (bei Billerbeck) durchgeführt und erreichte eine Endtiefe von 5956 m. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 9 Mio. DM (ca. 4,5 Mio. Euro).

Abmessungen des Bohrlochs

Der Bohrlochdurchmesser betrug 45 cm, vgl. [1963Kelch], S. 19. Der Bohrfortschritt betrug im den oberen weichen Gesteinsschichten ca. 5 Meter pro Stunde, vgl. [1963Arnold], S. 35.

Bohrkerne nur teilweise erschlossen

Aufgrund der großen Tiefe und der hohen Kosten entschied man sich, nur in geologisch interessanten Schichten einen Bohrkern zu gewinnen. Deshalb liegen von der gesamten Bohrung leider nur 318 Meter Bohrkerne vor (ca. 5% der Bohrung), vgl. [1963Richwien], S. 6.

Bestimmung des Schichtwachstums

Durch die geologische Altersbestimmung wurde das Schichtdickenwachstum bestimmt. In den oberen Schichten stellte man fest, dass die Sedimentationsgeschwindigkeit ca. 11 bis 12 cm pro 1000 Jahre beträgt, vgl. [1963Arnold], S. 43.

Die Grenzen der Technik

Bei der Endtiefe von 5956 m herrschte eine Temperatur von ca. 200 Grad Celsius, was viele Meßgeräte an die Grenze der Einsatzfähigkeit brachte. Neben den Kosten war dies einer der Hauptgründe, warum man die Bohrung nicht weiter fortsetzte.

Übrigens: Das tiefste Loch der Welt, das bisher in Gestein gebohrt wurde, wurde in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre in Windischeschenbach im Oberpfälzer Wald mit 9101 m Tiefe abgeteuft. - Soweit die Superlative. Aber immer noch ist die Münsterland-Bohrung die tiefste Bohrung in Nordrhein Westfalen.

Das Quartär im Münsterland

Eiszeitliche Gletscher gestalten das Münsterland

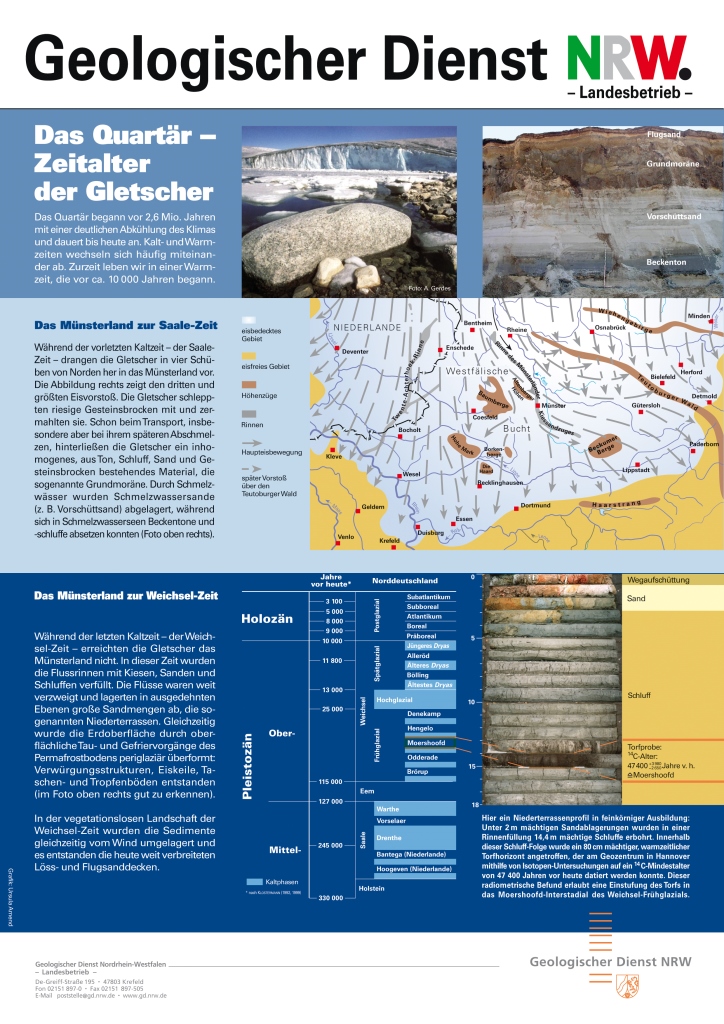

Die Temperaturen auf der Erdoberfläche unterlagen im Laufe der Erdgeschichte starken Schwankungen (siehe Eiszeit und Eiszeit-Zeugen). Meistens waren sie deutlich höher als heute. Als vor ca. 2,6 Mio. Jahren beide Pole eisbedeckt waren, begann die Quartär-Zeit, das jüngste Eiszeitalter, das bis heute andauert. Dabei wechselten sich lange Kaltzeiten mit kurzen Warmzeiten ab. Die jüngste Warmzeit, in der wir leben, begann vor ca. 11.600 Jahren.

Abb.: Poster zur Quartärzeit, 1 Karte, 3 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Die Saale-Kaltzeit (300.000 – 127.000 J. vor heute)

Während der vorletzten Kaltzeit, der Saale-Kaltzeit, drangen – wie von Skupin et al. (1993) [1993Skupin] ausgeführt – zum ersten Mal während des quartären Eiszeitalters große Inlandeismassen in die Westfälische Bucht vor und füllten sie zeitweilig ganz aus. Die Eismassen überschritten im Süden stellenweise die Ruhr und stießen im Westen bis an den Niederrhein vor. Der Vorstoß erfolgte in vier Schüben, von denen der erste der ausgedehnteste war. Der Teutoburger Wald war vollständig vereist, und die gesamte Münsterländer Bucht war bis zur Ruhr von Gletschern bedeckt. Die folgenden Vorstöße reichten zwar ähnlich weit nach Süden, waren aber schmaler und bogen von NW kommend um den Teutoburger Wald herum in die Münsterländer Bucht hinein, ließen aber den Teutoburger Wald selbst frei von Gletschern. Die Abbildung im Poster links (GD NRW) zeigt den am weitesten ausgedehnten ersten Eisvorstoß.

„Die Gletscher schleppten Gesteinsbrocken jeder Größe mit und zermahlten sie. Schon beim Transport, insbesondere aber beim späteren Abschmelzen, hinterließen die Gletscher ein inhomogenes, aus Ton, Schluff, Sand und Gesteinsbrocken bestehendes Material, die sogenannte Grundmoräne. Durch Schmelzwässer wurden Schmelzwassersande (z. B. Vorschüttsand) abgelagert, während sich in Schmelzwasserseen Tone und Schluffe absetzen konnten" (siehe Foto, Poster GD NRW, linke Seite).

Die Weichsel-Kaltzeit (letzte Kaltzeit, vor ca. 115.000 - 10.000 J.)

"Während der letzten Kaltzeit, der Weichsel-Kaltzeit erreichten die Gletscher das Münsterland nicht. In dieser Zeit wurden die Flussrinnen mit Kiesen, Sanden und Schluffen verfüllt. Die Flüsse waren weit verzweigt und lagerten in ausgedehnten Ebenen große Sandmengen ab, die sogenannten Niederterrassen" (GD NRW, siehe Poster links). Ein gutes Beispiel dafür sind die Sand-Ablagerungen entlang der Ems und auch im Bereich der Haltener Seen.

"In der vegetationslosen Landschaft der Weichsel-Kaltzeit wurden die Sedimente vom Wind umgelagert, und es entstanden die heute weit verbreiten Löss- und Flugsanddecken." Gleichzeitig wurde die Erdoberfläche durch oberflächliche Tau- und Gefriervorgänge überformt. Im Foto oben rechts (siehe Poster GD NRW, linke Seite) sind diese Prozesse gut zu erkennen.

Die Kreidezeit im Münsterland

Absenkung des Festlandes und Überflutung des Münsterlandes

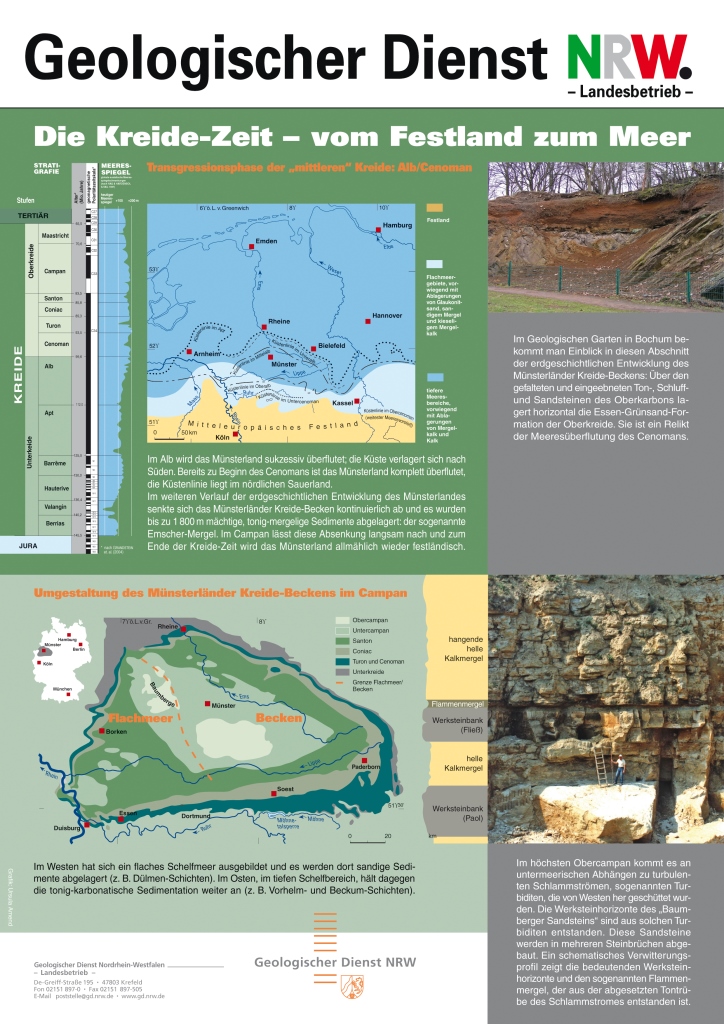

Als die Karbon-Zeit vor ca. 300 Mio. Jahren zu Ende geht, wird durch Faltungsvorgänge das Münsterland zum Festland. Es bildet den nördlichen Sporn der Rheinischen Masse (Rheinisches Schiefergebirge) und bleibt Festland und damit Abtragungsgebiet bis weit in die Kreidezeit hinein.

Noch zu deren Beginn, vor ca. 140 Mio. Jahren, verläuft die Küstenlinie in unserer Gegend ungefähr auf der Höhe Bielefeld – Rheine (siehe Karte im Poster unten). Dann senkt sich das alte Münsterländer Hochgebiet und von Norden dringt das Meer vor und verschiebt die Küste nach Süden bis an den Rand des Sauerlands. Dazu braucht es ca. 13 Mio. Jahre.

Abb.: Poster zur Kreidezeit, 2 Karten, 2 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Entstehung des Altenberger Steins aus Meeresablagerungen der Oberkreide

Während der ganzen Zeit der Oberkreide, ca. 35 Mio. Jahre lang, ist das Münsterland meerüberflutet. Es ist ein warmes flaches Meer, höchstens 200 - 300 m tief. Die kalkigen Sedimente, aus denen der Altenberger Stein entsteht, werden z. B. in nur 10 - 60 m Wassertiefe abgelagert (Kettelhack, 1992) [1992Kettelhack].

Im Verlauf der Oberkreide bildet sich eine trogartige Beckenstruktur, deren Achse in Richtung NW-SE von Altenberge über Münster nach Beckum verläuft. Das Becken senkt sich ab und nimmt bis zu 1800 m mächtige im Wesentlichen tonig-mergelige Sedimente auf (Emscher Mergel). Noch heute dienen ausgedehnte Kalkablagerumgen um Beckum und Rheine der Baustoffindustrie.

Die Entstehung des Altenberger Höhenrückens

Am Ende der Kreidezeit drängen tektonische Bewegungen, die den Raum in flachwellige Sättel und Mulden legen, das Meer nach Norden zurück. Zwei der Mulden sind die Altenberger Höhen und die Baumberge, die beide aufgrund von Reliefumkehr heute Höhenrücken bilden. - Zum besseren Verständnis: Eine Reliefumkehr muss man sich folgendermaßen vorstellen: Von der Erosion sind die Höhenlagen eines Gebirges am stärksten betroffen. Bestehen die Gesteinsschichten aus hartem Deckgestein mit darunter liegenden weicheren Schichten, so wird auf den Höhenlagen zunächst das harte Deckgestein abgetragen und dann der weichere Untergrund freigelegt, während gleichzeitig das Deckgestein in den geschützten Tallagen erhalten bleibt. Im Verlauf der weiteren Erosion erfolgt die Abtragung des weicheren Untergrundes in den Höhenlagen nun sehr rasch: Aus den Höhen werden Mulden und Täler. Die ehemaligen, durch das harte Deckgestein geschützten Täler überragen dann später die ehemaligen Höhenlagen. Die Altenberger Höhen und die Baumberge sind hier 2 gute Beispiele.

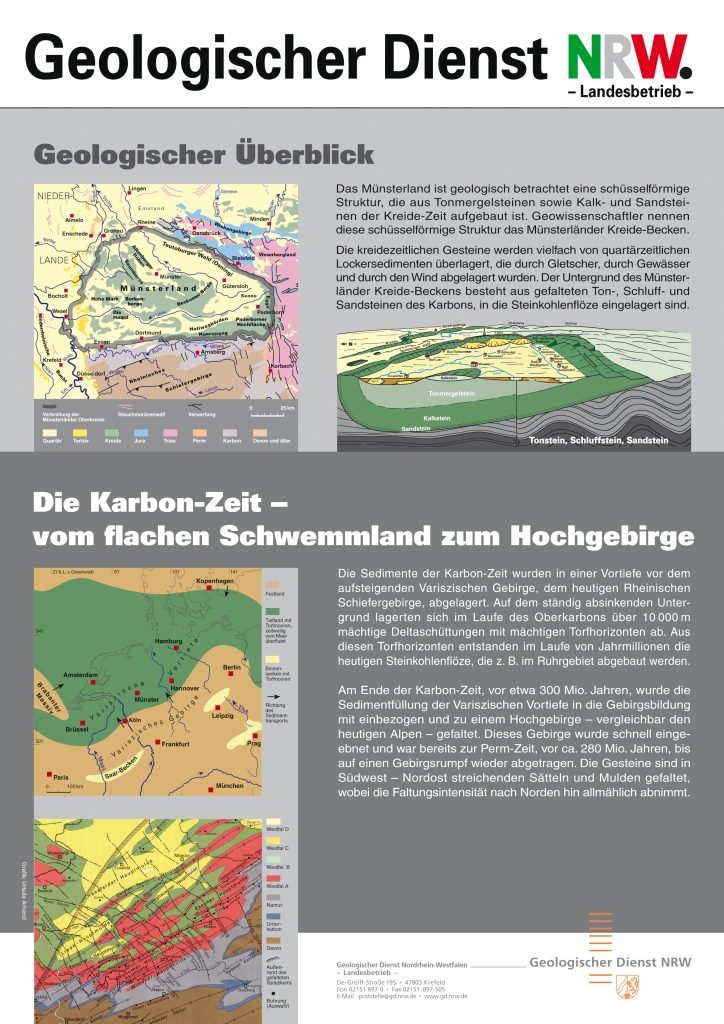

Die Karbon-Zeit im Münsterland

Die Karbon-Zeit und die weitere Entwicklung der Region

Auch im Münsterland gibt es Kohle. Aber wegen der Absenkung des Untergrundes im heutigen Münsterländer Kreide-Becken liegt diese in viel tieferen Schichten.

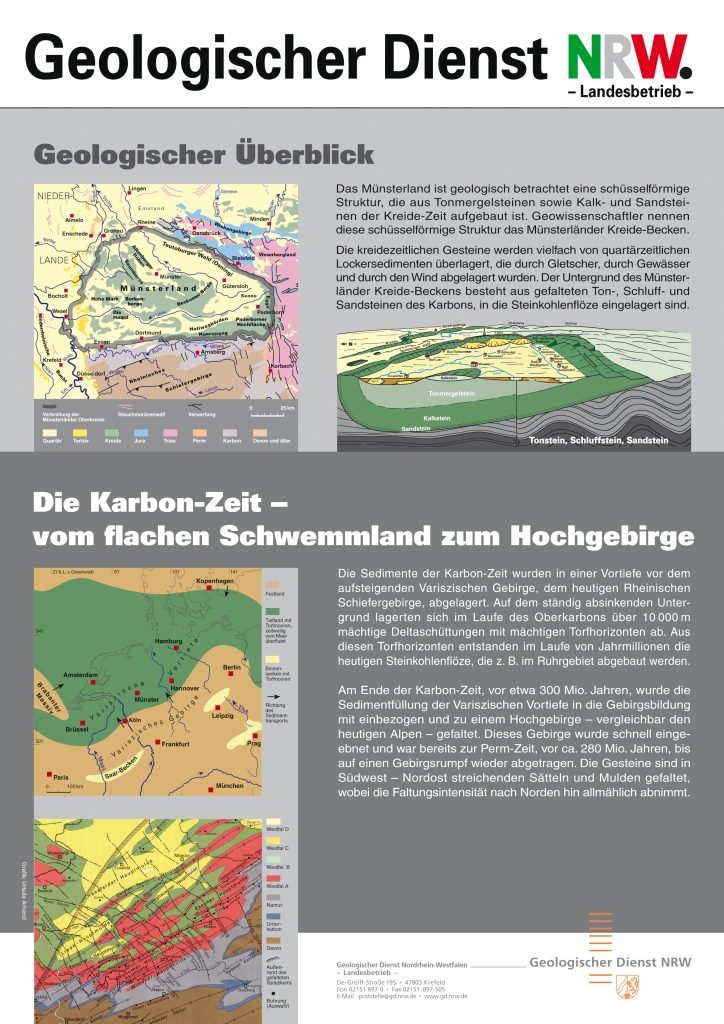

Abb.: Poster zum Geologischen Überblick und die Karbon-Zeit, 4 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Die Absenkung des Münsterländer Kreide-Beckens

„Die Sedimente der Karbon-Zeit wurden in einer Vortiefe vor dem aufsteigenden Variszischen Gebirge, dem heutigen Rheinischen Schiefergebirge, abgelagert. Auf dem ständig absinkenden Untergrund lagerten sich im Laufe des Oberkarbons über 10.000 m mächtige Fluss-Delta-Schüttungen mit mächtigen Torfhorizonten ab. Aus diesen Torfhorizonten entstanden im Laufe von Jahrmillionen die heutigen Steinkohleflöze, die z. B. im Ruhrgebiet abgebaut werden" (siehe Poster GD NRW, Abb. 3, links).

Auffaltung regionaler Gebirgszüge und nachfolgende Abtragung

"Am Ende der Karbon-Zeit, vor etwa 300 Mio. Jahren, wurde die Sedimentfüllung der Variszischen Vortiefe in die Gebirgsbildung mit einbezogen und zu einem Hochgebirge - vergleichbar den heutigen Alpen - gefaltet. Dieses Gebirge wurde schnell eingeebnet und war bereits zur Perm-Zeit, vor ca. 280 Mio. Jahren, bis auf einen Gebirgsrumpf wieder abgetragen" (siehe Poster GD NRW, Abb. 4, links). Aufgrund dieses Faltungsprozesses haben die am Rande des Münsterlands zutage tretenden Schichten eine vorherrschende Ausrichtung. "Die Gesteine sind in Südwest-Nordost streichenden Sätteln und Mulden gefaltet, wobei die Faltungsintensität nach Norden hin allmählich abnimmt" (siehe Poster GD NRW, Abb. 4, links).

Münsterland geologisch

Das Münsterland - Ein geologischer Überblick

Wer schon einmal etwas über das Münsterland gehört hat, der denkt vielleicht an Kirchen, grüne Wiesen mit Kühen, Pferdezucht, und Pättkestouren. Doch keineswegs denkt man an die interessante Entstehungsgeschichte der Region, die diese Landschaft mitbestimmt.

Im Museum finden Sie ausführliche Informationen zur Geologie und Geschichte des Münsterlandes, die uns freundlicherweise der Geologische Dienst NRW (GD NRW) zur Verfügung gestellt hat. Hier möchten wir daraus die wichtigsten Informationen zusammenfassen.

Abb.: Geologischer Überblick und Karbon-Zeit, 4 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Überblick über die Regionale Ausdehnung

„Das Münsterland ist geologisch betrachtet eine schüsselförmige Struktur, die aus Tonmergelstein sowie Kalk- und Sandsteinen der Kreidezeit aufgebaut ist. Geowissenschaftler nennen diese Struktur das Münsterländer Kreide-Becken“ (siehe Abb. oben links im Poster des GD NRW).

Überblick über die kreidezeitlichen Gesteine

„Die kreidezeitlichen Gesteine des Münsterländer Kreide-Beckens werden vielfach von quartärzeitlichen Lockersedimenten überlagert, die durch Gletscher, durch Gewässer und durch den Wind abgelagert wurden. Der Untergrund des Münsterländer Kreide-Beckens besteht aus gefalteten Ton-, Schluff- und Sandsteinen des Karbons, in die Steinkohleflöze eingelagert sind“ (siehe Abb. oben rechts im Poster des GD NRW).

Abb.: Geologischer Überblick und Karbon-Zeit, 4 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

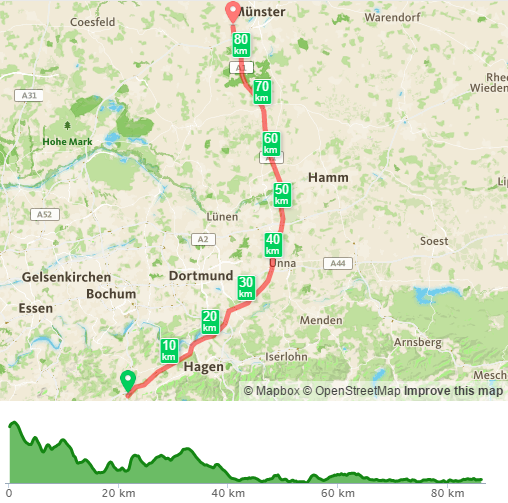

Selber Kartografieren

Fährt man mit dem Auto vom Autobahnkreuz A1/A43 (Wuppertal Nord) nach Münster (Kreuz Nord), so kann man mit einer Navigations-APP den Verlauf des Kreidebeckens selber kartografieren. Das Ergebnis zeigt die Karte und das Höhenprofil unten.

Abb.: Selber Kartografiert - Das Höhenprofil des südlichen Münsterlandes entlang der A1 in Richtung Norden ab AB Kreuz Wuppartal, Quelle: Dr. H.-G. Hettwer, Karten von OpenStreetMap und Wegepunkte aufgenommen mit RUNKEEPER, Bild in Originalgröße öffnen