uncategorised

Klimawandel

Die aktuelle Klimaentwicklung

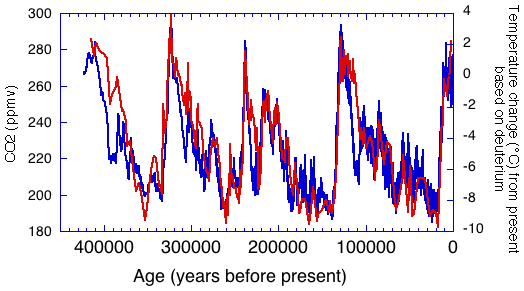

Betrachtet man den Temperaturverlauf noch einmal näher, so fällt auf, dass es in den vergangenen 100.000 Jahren keinen Zeitraum gab, in dem die Temperatur so lange stabil war wie in den letzten 11.000 Jahren. Dieser Zustand wird durch den gegenwärtigen CO2-Ausstoß gefährdet. Das wird deutlich, wenn wir die Beziehung zwischen Temperatur und CO2-Gehalt genauer ansehen.

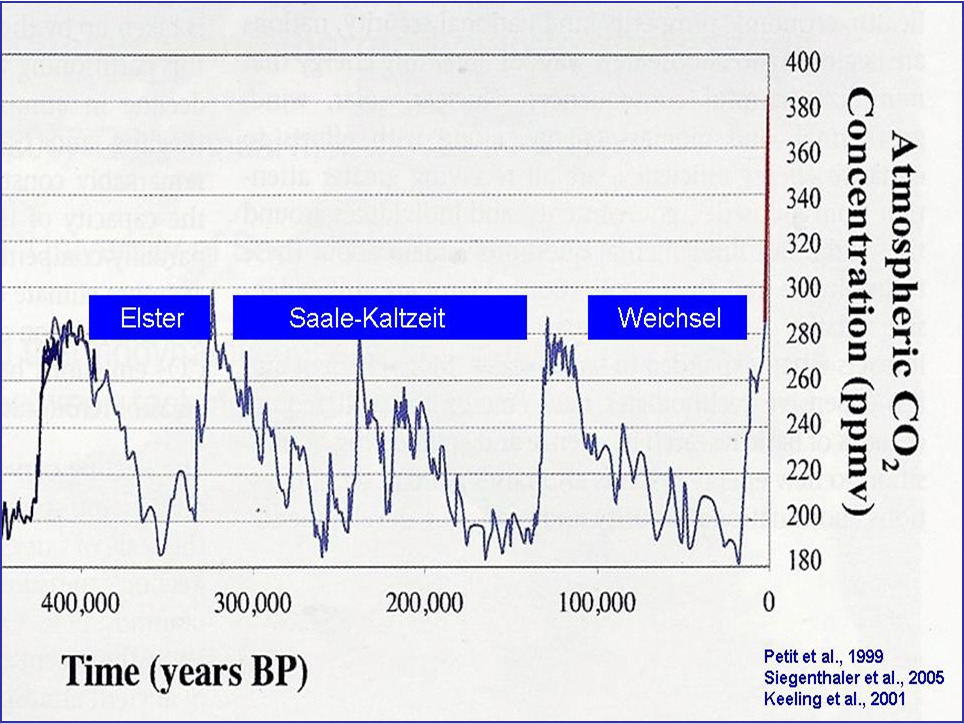

Abb.: Verlauf der CO2-Konzentration in den letzten 400.000 Jahren, (ppmv ist ein Konzentrationsmaß: cm3 CO2 pro Mio cm3 Luft); Quelle: Petit J.R. et al. (1999): Climate and atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice core in Antarctica [1999Petit]

In der Abb. oben sehen wir, dass die Kaltzeiten (Elster-, Saale- und Weichsel-Kaltzeit) mit niedrigen CO2-Gehalten einhergingen (180 ppmv). Und selbst in den Warmzeiten (Holstein- und Eem-Warmzeit) stieg der CO2-Gehalt nicht über 280 ppmv. Das heißt: Niemals während der letzten 400.000 Jahre verließ der CO2-Gehalt den Korridor zwischen 180 ppmv und 280 ppmv. Wenn man aber den rasanten Anstieg am rechten Rand der Abb. sieht, so fällt dieser aus allem heraus, was in den letzten 400.000 Jahren beobachtet wurde. Doch lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen:

Woher wissen wir von der Klimageschichte

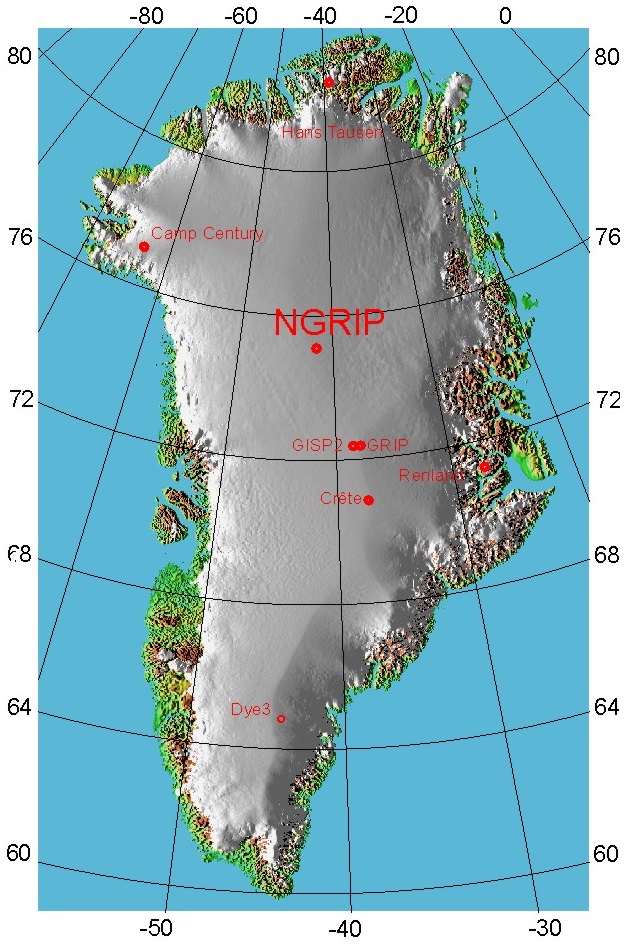

Um die Klimageschichte genauer zu untersuchen, sind in den letzten zwei Jahrzehnten etliche Eiskernbohrungen in Grönland und in der Antarktis niedergebracht worden (siehe Grafik unten). Hintergrund war das Bedürfnis der Klimaforscher, historische Klimadaten zu ermitteln.

Abb.: Bohrungen in Grönland zur Klima-Erforschung, Quelle: North Greenland Ice core Project, (Stand 1.5.2014)

Dazu muss man folgenden Zusammenhang kennen: Wenn Schnee in Firn und schließlich in Eis übergeht, werden dabei Luftbläschen im Eis eingeschlossen, welche die Zusammensetzung der Atmosphäre zur Zeit des Schneefalls konservieren. Dazu zerkleinert man ein Stück vom Bohrkern im Vakuum und analysiert mit Hilfe eines Gas-Chromatografen oder eines Laser-Infrarot-Spektrometers die Zusammensetzung des freiwerdenden Gases. Anschließend wird von der gleichen Eisprobe eine Altersbestimmung vorgenommen.

Die Ergebnisse der beiden Messverfahren werden dann in Beziehung gesetzt:

- Das Alter der Eisprobe kann man mit Radio-Nuklid-Methoden (C14) aus den eingeschlossenen pflanzlichen Bestandteilen (Samen und Blütenpollen) bestimmen.

- Aus den eingeschlossenen Gas-Bläschen läßt sich zusätzlich die chemische Zusammensetzung der damaligen Atmosphäre bestimmen.

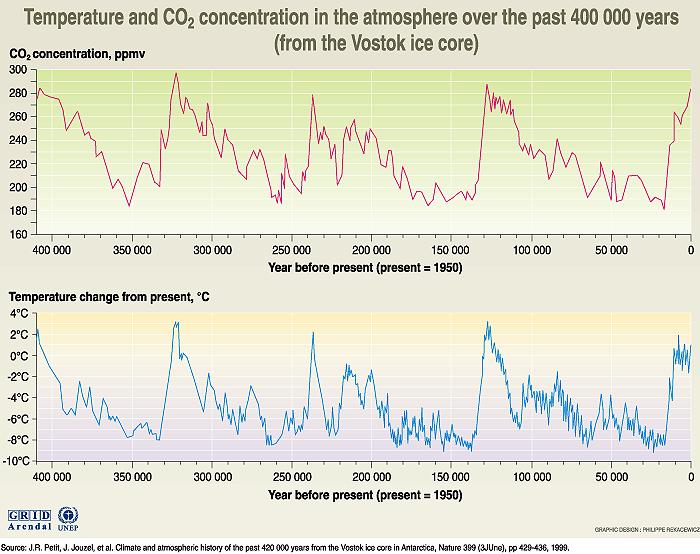

So wurde mit Hilfe der ca. 3000 m langen Eis-Bohrkerne der Vostok-Polarstation (Antarktis) die eingeschlossene Klimageschichte über mehrere hunderttausend Jahre zurückverfolgt.

Abb. oben: Verlauf der antarktischen CO2-Konzentration (rot) in den letzten 400.000 Jahren

Abb. unten: Verlauf der antarktischen Durchschnittstemperatur (blau) im gleichen Zeitraum

Quelle: UNEP/GRID-Arendal, Polar Zentrum der Vereinten Nationen, (Stand 10.12.2013), Bilder öffnen

In der Abb. oben ist deutlich zu erkennen, dass ein CO2-Anstieg mit einem Temperaturanstieg einhergeht. Der Zusammenhang wird besonders deutlich, wenn man beide Diagramme übereinander legt (rote und blaue Kurven im Diagramm unten).

Abb.: Verlauf der Temperatur (blaue Kurve) und der CO2-Konzentration (rote Kurve) in den letzten 400.000 Jahren, linke Skala: CO2-Konzentration, rechte Skala: Abweichung vom aktuellen Temperatur-Mittelwert (15°C), Quelle: National Climatic Datacenter (USA), (Stand 10.12.2013)

Die jüngste Klimaentwicklung

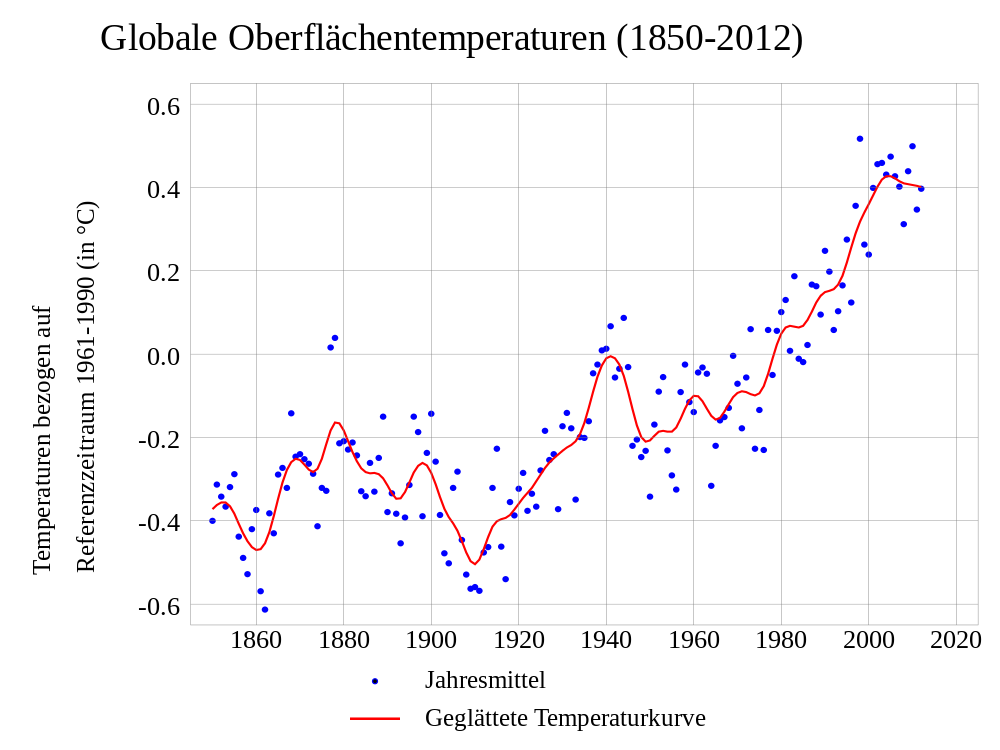

Jedoch: Seit etwa 1850 schießt der CO2-Gehalt steil in die Höhe und hat heute 400 ppmv erreicht (siehe rote Kurve im 1. Diagramm oben). Und mit dem CO2-Gehalt geht die Temperatur in die Höhe. Dieser Zusammenhang lässt sich ebenfalls erschreckend plausibel nachweisen:

Abb.: Temperaturanstieg der letzten 160 Jahre; Quelle: Wikipedia, Globale Erwärmung

Die Temperatur ist damit, gemessen seit 1880, um etwa 0.8 °C angestiegen. Klimaforscher erklären mit dem Treibhauseffekt die hohe Oberflächentemperatur unseres Nachbarplaneten Venus von 465°C, deren Atmosphäre 100-mal dichter ist als die der Erde und fast vollständig aus CO2 besteht.

Dieser Zusammenhang sollte uns klar machen, dass die Verminderung des CO2-Ausstoßes eines der wichtigsten Herausforderung unserer Zeit darstellt.

Dem Temperatusanstieg zuschauen

US Klimaforscher haben den Temperaturanstieg der letzen 136 Jahre (1880 - 2016) in einer Animation veranschaulicht. In dieser Grafik (unten) können Sie dem jährlichen Anstieg der Temperatur zuschauen.

Abb.: Visualisierung des Anstiegs der Jahresmitteltemperaturen der letzten 136 Jahre (1880 bis 2016) von Leslie McCarthy & Michael Cabbage, Quelle: Joshua Stevens, NASA Earth Observatory, (Stand 1.11.2016). Grafik als Vollbild öffnen.

Wir halten fest:

Das Klima hat sich während der Erdgeschichte auf allen Zeitskalen fortwährend geändert. Das ist für sich genommen nichts Ungewöhnliches. Die gegenwärtige Änderung ist jedoch rasant im Tempo und auch das bereits erreichte Ausmaß ist beunruhigend:

1. Die hohe CO2-Konzentration

Der CO2-Gehalt hat mit 400 ppmv ein Niveau erreicht, das um mehr als 100 ppmv über dem Niveau der Warmzeiten der letzten 400.000 Jahre liegt. Und ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht.

2. Der rasche Anstieg

Der Anstieg erfolgte innerhalb von nur 150 Jahren. Dagegen erstreckte sich der Anstieg von 180 auf 280 ppmv beim Übergang von einer Kaltzeit in die nächste Warmzeit über 5.000 Jahre. Und mit dem CO2-Anstieg erfolgt ein ebenso rasanter Temperaturanstieg.

3. Die nachhaltige Wirkung

Wenn sich dieser Anstieg ungebremst über dieses Jahrhundert fortsetzt, werden die Kinder, die heute geboren werden, am Ende ihres Lebens ein Klima erfahren, das ca. 4°C wärmer ist als heute. In unsereren Großstädten herrschen dann Sommertemperaturen, die in Richtung 50°C gehen.

Gletscher über Altenberge

Ausdehnung des Gletschereises in der Saale-Kaltzeit

Kommen wir noch einmal zur "Altenberger Kaltzeit", also klimageschichtlich zur Saale-Kaltzeit vor ca. 330.000 bis 115.000 Jahren zurück. In dieser ca. 200.000 Jahre dauernden Kälteperiode stieß das Eis bis zu der in der Abbildung gelb markierten Linie vor, der sogenannten Feuersteinlinie. Diese Linie ist die südliche Grenze, bis zu der Feuersteine gefunden werden. Das Eis hat die Feuersteine aus den Kreidesedimenten Dänemarks und der Ostsee mitgeschleppt und bis zu dieser Linie verfrachtet. Südlich davon findet man keine Feuersteine mehr. Die Feuersteinlinie markiert also die südliche Eisrandlage der Saale-Kaltzeit.

Abb.: Kaltzeiten in Norddeutschland, Gelbe Linie: Saale-Kaltzeit, Rote Linie: Weichsel-Kaltzeit, Quelle: M. Bräunlich (www.kristallin.de), (Stand 31.12.2013)

Vorstöße des Gletschereises nach Süden

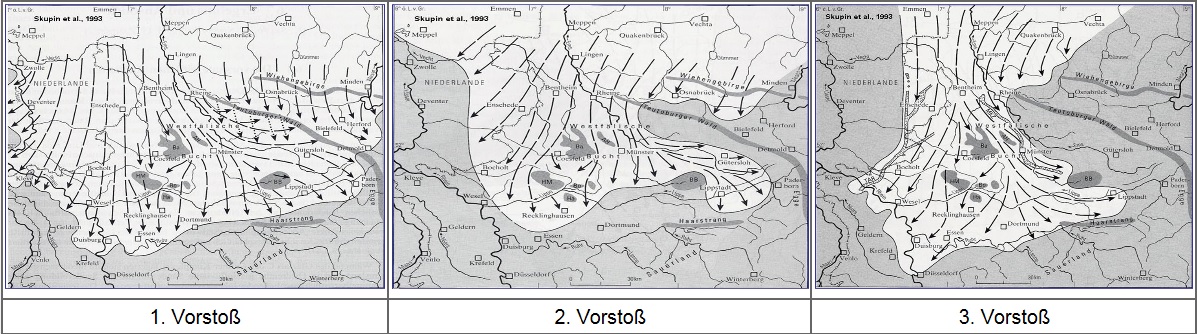

Insgesamt drangen die Gletscher in drei Schüben unterschiedlich tief in die Westfälische Bucht vor.

Der 1. Vorstoß

Der erste Vorstoß brachte das Eis auf einer breiten Front nach Süden (linke Abb. unten). Die Gletscher bedeckten große Teile der Niederlande und des Münsterländer Kreidebeckens und stoppten etwa entlang der Line Kleve - Dortmund - Paderborn.

Der 2. Vorstoß

Der zweite Vorstoß bedeckte als südliche Begrenzung nur noch das Münsterländer Kreidebecken (mittlere Abb. unten). Die Grenze des Vorstoßes lag etwa auf der Line Bocholt - Recklinghausen - Lippstadt. Der Umfang dieses Eisvorstoßes reichte aber nicht mehr aus, um den Teutoburger Wald zu überdecken. Der Teutoburger Wald ist gut in der Abb. als gletscherfreie Zone erkennbar.

Der 3. Vorstoß

Der dritte Vorstoß führte noch einmal weiter nach Süden bis in das Gebiet der Ruhr (rechte Abb. unten). Das Eis überdeckte auch hier wieder das Münsterländer Kreidebecken, breitete sich aber nicht mehr über die westlichen und östlichen Ränder Richtung Niederlande oder Richtung Teutoburger Wald aus.

Abb.: V. l. n. r. Gletscher-Ausbreitung (weiß) in 3 aufeinander folgenden Schüben. Eisfreie Gebiete (hellgrau). Besondere Regionen (dunkelgrau): AH (Altenberger Höhen), Ba (Baumberge), BB (Beckumer Berge), Bo (Borkenberge); Ha (Die Haard bei Haltern); HM (Hohe Mark); Quelle: Skupin et al. (1993) [1993Skupin], Bild öffnen

Die Mächtigkeit des Gletschereises

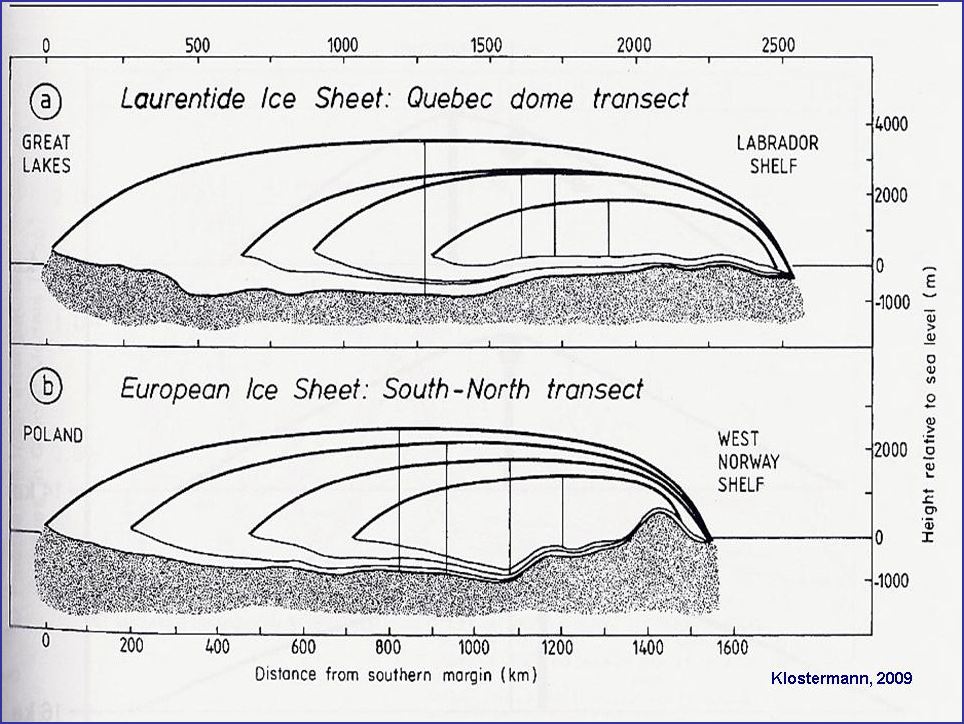

Die Gletscher des Baltischen Eisschildes hatten im Münsterland noch eine Mächtigkeit von 200-300 m. Der Altenberger Kirchturm hätte sicher nicht mehr herausgeschaut. Altenberge war echt schlecht dran (Nordwalde auch). Im skandinavischen Zentrum des Schildes betrug die Eismächtigkeit etwa 3 km. Die Abbildung unten skizziert die Mächtigkeit des nordamerikanischen (oben) und des europäischen Eisschildes (unten).

Abb. links (unten): Verlauf der Gletscher-Mächtigkeit von Norwegen bis nach Norddeutschland (ca. 1500 km), Quelle: Klostermann J. (2009) [2009Klostermann] Bild öffnen

Abb. rechts: Karte von Nordeuropa, Pfeil: Eisschild-Länge von Norwegen bis nach Norddeutschland (ca. 1500 km), Quelle: Google Maps, Nachbearbeitung: Dr. H.-G. Hettwer (Stand 31.12.2013), Bild öffnen

Der untere Teil der Abb. links ist ein Nord-Süd-Schnitt durch den Eisschild von der westnorwegischen Küste Richtung Süden bis nach Norddeutschland. In der Abb. links oben ist zum Vergleich der gleiche Schnitt durch den nordamerikanischen Eisschild skizziert.

Mit dem Vorrücken des Eises nach Süden verschob sich die Eisscheide ebenfalls nach Süden, markiert durch die senkrechten Striche in der Abb. links unten. Nördlich der Eisscheide, der Stelle der mächtigsten Vereisung, die schließlich in Mittelschweden lag, flossen die Gletscher nach Norden, südlich der Eisscheide nach Süden. Durch diesen einfachen Zusammenhang können wir davon ausgehen, dass wir bei uns keine Geschiebe-Findlinge aus Nord-Schweden bei uns finden werden.

Die Herkunft der Findlinge aus dem Hohen Norden

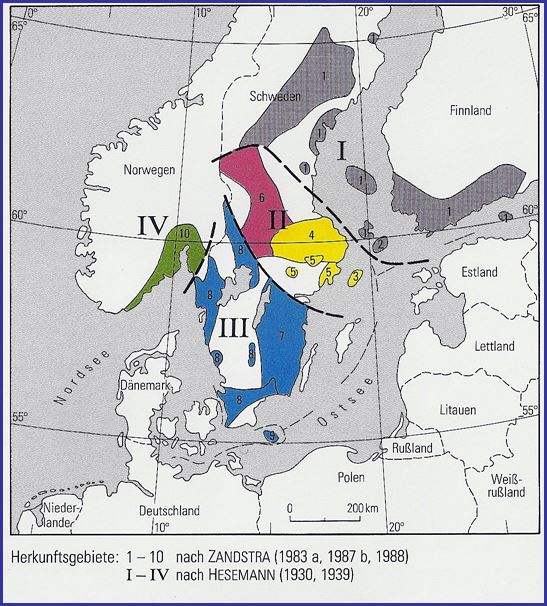

Die Untersuchung der Herkunft von Findlingen (Geologen sprechen hier von Geschiebe) ist ein eigenständiges Themengebiet in der Geologie und Klimaforschung. Denn der Transport der Geschiebe während der Eiszeit kennzeichnet die Wege, auf denen die Gletscher aus dem Norden zu uns kamen. So gibt es in verschiedenen Ländern entlang der Ostsee Forschungsaktivitäten zu diesem Thema. In Deutschland befassen sich unter anderem die Universität Hamburg und die Universität Greifswald mit dem Thema Geschiebe. Darüber hinaus gibt es die Gesellschaft für Geschiebekunde (http://www.geschiebekunde.de), in der Wissenschaftler und Sammler ihre Aktivitäten bündeln. Die Untersuchung der Geschiebefunde hat für das Münsterländer Kreidebecken und speziell den Altenberger Höhenrücken bestätigt, dass die Funde aus den Regionen 1, 2, 6, 7, 10 stammen, siehe Abb. unten. Die Bestimmung erfolgt über Vergleich der Findlinge mit regional-typischen Gesteins- und Mineralarten, die unverwechselbar nur in bestimmten Gegenden vorkommen (hier Dänemark, Norwegen und Schweden). Die Tabelle mit Abb. unten gibt Aufschluss über die Herkunftsregionen dieser sogenannten geologischen Leitgeschiebe.

Abb. links: Einordnung der Geschiebe vom Altenberger Höhenrücken über die Leitgeschiebe-Zuordnung, Quelle: Speetzen E. u. Zandstra J.G. (2009), Elster- und Saale-Vereisung im Weser-Ems-Gebiet und ihre kristallinen Leitgeschiebegesellschaften [2009Speetzen]

Abb. rechts: Markierung der Herkunftsgebiete der Leitgeschiebe, Quelle: Speetzen E. u. Zandstra J.G. (2009) [2009Speetzen], Bild öffnen

Die Geschiebefunde vom Altenberger Höhenrücken konnten den folgenden Herkunftsregionen zugeordnet werden:

- Region 1 & 2 (grau)

- Region 6 (magenta)

- Region 7 (blau)

- Region 10 (grün)

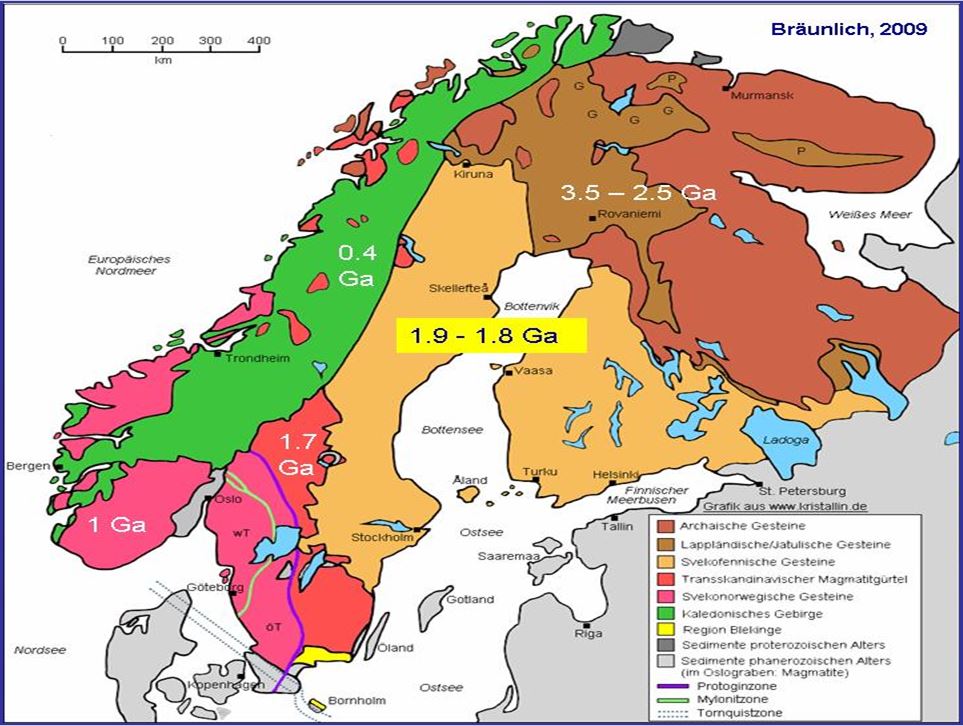

Die Alterszuordnung der Geschiebefunde

Betrachtet man das Alter der Geschiebe, so ist die geologische Übersichtskarte des Baltischen Schildes hilfreich (siehe Abb. unten). Danach liegen die ältesten Gesteine im Norden auf der Halbinsel Kola, also im Nordwesten Russlands an der finnischen Grenze. Sie sind zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden Jahre (Ga) alt. Von dort ausgehend wuchs der baltische Kontinent in südwestlicher Richtung durch Kollisionen mit anderen Lithosphärenplatten. Folgerichtig sinkt das Alter der Gesteine von NO nach SW. Die in Altenberge gefundenen Gesteine stammen überwiegend aus Mittel- und Südschweden und aus der Ostsee, sie sind also ca. 1,7-1,9 Ga alt, also fast halb so alt wie die Erde selbst (4,56 Ga).

Abb.: Das Alter der Geschiebe vom Altenberger Rücken in deren Herkunftsgebieten (Angaben in Mrd. J. (Ga)), Quelle: www.kristallin.de (Stand 1.5.2014), Bild öffnen

Jüngere Klimageschichte

Die Klimageschichte zur Zeit der frühen Menschen

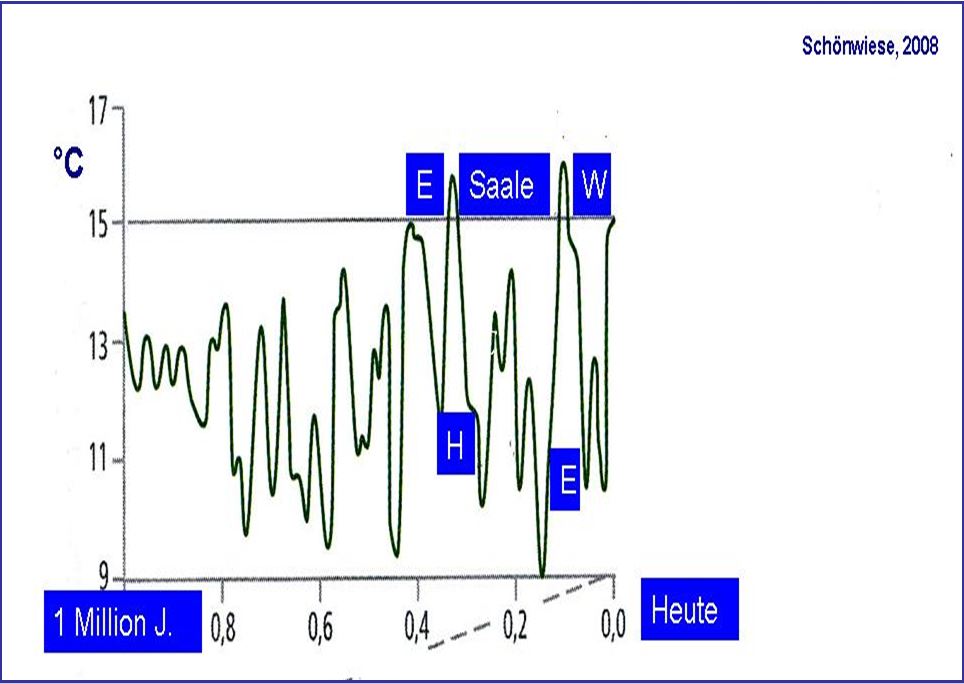

Betrachten wir jetzt die jüngere Klimageschichte, das heißt die letzten 1 Mio. Jahre - das ist etwa das letzte Drittel des aktuellen Eiszeitalters. In diesen Zeitraum fällt ein wichtiges Ereignis der europäischen Menschheitsgeschichte: Vor ca. 650.000 Jahren erschien der älteste bekannte Mitteleuropäer, Homo heidelbergensis, Vorfahre des Neandertalers, auf der Bildfläche. Klimatisch gesehen haben sich unsere Vorfahren immer wieder auf Veränderungen einstellen müssen, die der Wechsel von Kalt- und Warmzeit mit sich brachten. Die jüngsten für Norddeutschland relevanten Eiszeiten sind [1993Skupin]:

- Elster-Kaltzeit: Höhepunkt vor rund 430.000 Jahren

- Saale-Kaltzeit: Wechsel von Kalt- und Warmzeiten vor 300.000 bis 126.000 Jahren

- Weichsel-Kaltzeit: Kaltzeit vor 115.000 - 11.600 Jahren

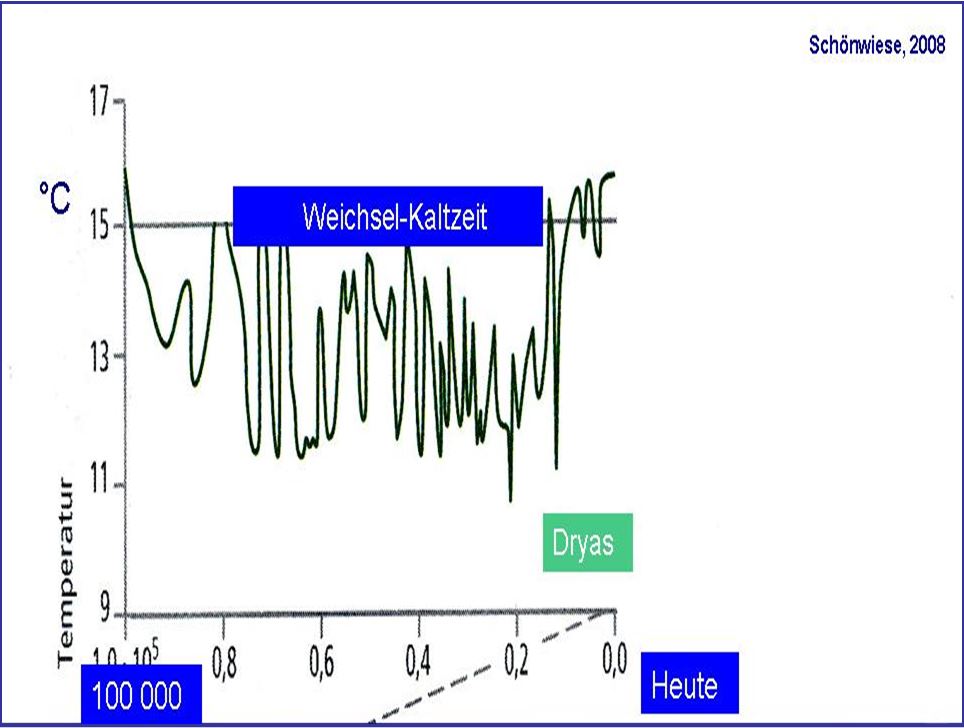

Abb.: Temperaturverlauf der letzten 1 Mio. Jahre, Warmzeiten: Eem(E), Holstein(H), Kaltzeiten: Saale(Saale), Elster(E), Weichsel(W), Quelle: Schönwiese, C-.D. (2008) [2008Schönwiese]

Das Temperaturdiagramm nach Schönwiese (2008) [2008Schönwiese] zeigt auch in diesem Zeitabschnitt ein Auf und Ab der Temperatur. Kalt- und Warmzeiten wechseln in rascher Folge. Die Durchschnittstemperaturen liegen nur noch zwischen 15°C und 9°C. Gegenüber der Saurierzeit sind das 10°C weniger. Die jüngsten drei Warmzeiten sind im Diagramm als Holstein(H), Eem(E) sowie (heute) eingezeichnet, die jüngsten drei Kaltzeiten sind Elster(E)-, Saale(Saale) und Weichsel(W). Die Saale-Kaltzeit ist die längste jüngere Kälteperiode. Sie begann vor 325.000 Jahren und endete vor 125.000 Jahren. Sie war es, die Altenberge die Gletscher und die nordischen Geschiebe brachte.

Die Klimageschichte zur Zeit des "modernen" Menschen

Betrachten wir jetzt die jüngste Phase unserer Klimageschichte, das heißt die letzten 100.000 Jahre in der Abb. unten. Zur zeitlichen Einordnung: Da war der Neandertaler schon unterwegs.

Abb.: Temperaturverlauf der letzten 100.000 Jahre, Quelle: Schönwiese (2008) [2008Schönwiese]

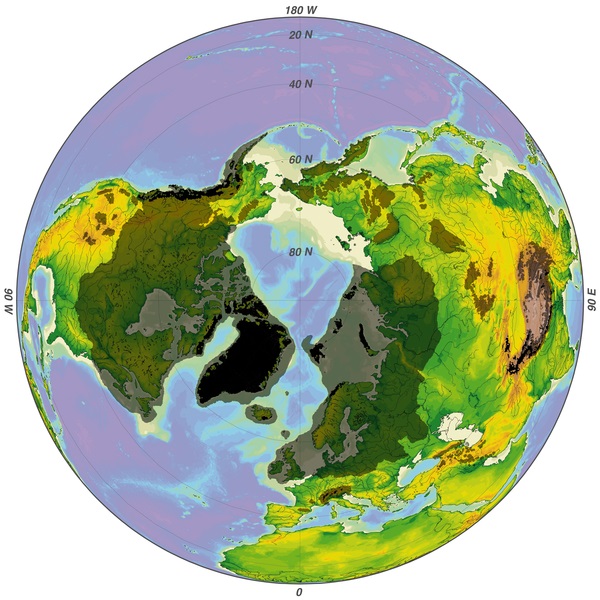

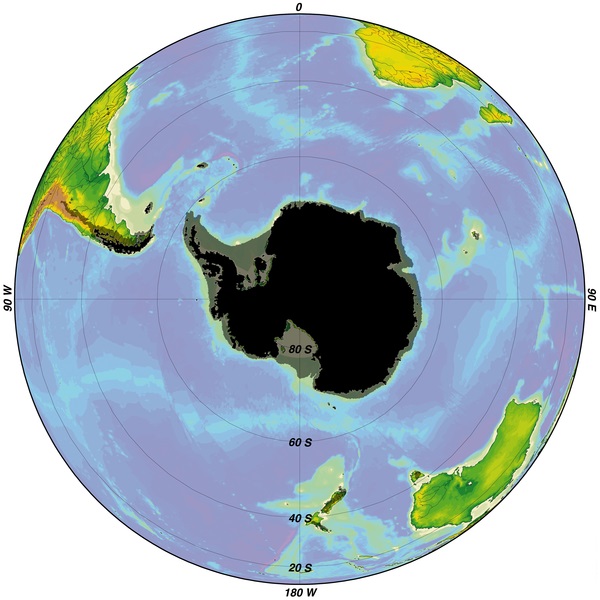

Wir kommen aus der Eem-Warm-Zeit in die Weichsel-Kaltzeit. Seine letzte große Ausdehnung in Mitteleuropa erreichte das Eis vor rund 21.000 Jahren. Ganz Nordeuropa, England und auch Norddeutschland lagen unter Eis und Schnee. In der Abb. unten ist die Eisbedeckung der Landmassen in ihrer maximalen und minimalen, d. h. der jetzigen Ausdehnung dargestellt.

Abb. links: Eis-Ausdehnung auf der Nordhalbkugel, Schwarz: Minimale (jetzige) Vereisung in der Warmzeit, Grau: Maximale Vereisung in der Kaltzeit

Abb. rechts: Eis-Ausdehnung auf der Südhalbkugel, Farben wir Abb. links Quelle: Wikipedia, Eiszeitalter (Stand 1.5.2014)

Nach der Weichsel-Kaltzeit begann das Eis sich zurückzuziehen, unterbrochen von einer kurzen ausgeprägten Kälteperiode (Jüngere Dryas), die ca. 1.000 Jahre dauerte. Dann stieg die Temperatur an und pendelte sich auf dem heutigen Niveau ein, wo sie seit etwa 11.600 Jahren mit kleinen Schwankungen (z. B. "Mittelalterliche Warmzeit" und die darauf folgende "Kleine Eiszeit") verharrt.

Klima und Erdgeschichte

...oder: Wie gehören Klimageschichte und Findlinge zusammen?

Die Herkunft der "Fernreisenden"

Die im Museum ausgestellten Minerale, Fossilien und Gesteine stammen zwar ausschließlich vom Altenberger Höhenrücken. Doch kommen zahlreiche Fundstücke, z. B. Granite, Quarzite, Porphyre, ursprünglich nicht von hier, sondern wurden von eiszeitlichen Gletschern aus Skandinavien in das Münsterland verfrachtet. Sie heißen deshalb eiszeitliche oder nordische Geschiebe. Die größeren unter ihnen kennen wir als Findlinge.

Klima und Klimaänderung

Die ausgestellten Gesteine sind während des vorletzten Abschnitts des jüngsten Eiszeitalters hierher verfrachtet worden. Wir leben noch in diesem Eiszeitalter. Es ist daher sinnvoll, zunächst die Eiszeit selbst und ihr Klima in einen erdgeschichtlichen Rahmen zu stellen. Diese Betrachtung erweitert auch den Horizont im Hinblick auf die aktuelle Klimadiskussion. Man kann die aktuelle Klimaänderung nur angemessen beurteilen auf dem Hintergrund der Klimaänderungen der Vergangenheit, und mit Vergangenheit ist ein längerer Zeitraum gemeint als die letzten 150 Jahre.

Was versteht man unter Eiszeit?

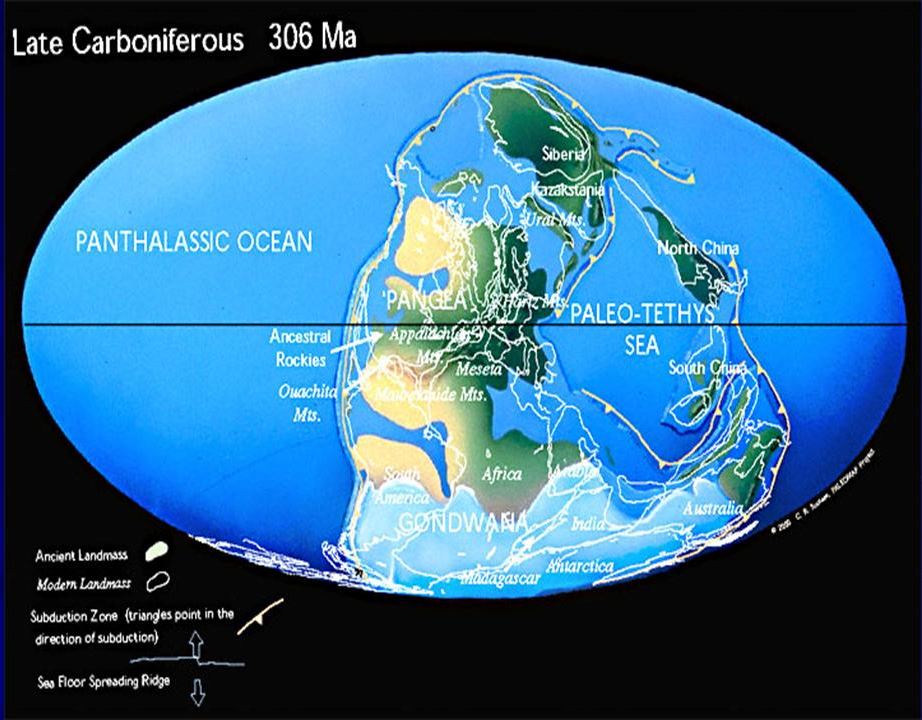

Von Eiszeitalter spricht man, wenn Nord- und Südpol eisbedeckt sind. Gab es in der Erdgeschichte denn eine Zeit, in der die Pole nicht eisbedeckt waren? Da liegt es nahe, an die Zeit zu denken, in der in Altenberge und „Umgebung“, im Ruhrgebiet, in China, in den USA die großen tropischen Sumpfwälder wuchsen, aus denen schließlich die Steinkohlelagerstätten entstanden. Das ist die Zeit des Karbons (vgl. Geologische Erdzeitalter), vor rund 300 Mio. Jahren. Aber auch das war ein Eiszeitalter! Doch die Gestalt der Kontinente und die Verteilung von Land und Wasser waren vollkommen anders. Der Globus sah ganz anders aus: Altenberge lag am Äquator und war von dieser Eiszeit nicht betroffen.

Abb.: Landmasse-Verteilung vor 306 Mio. Jahren, Quelle: Plate tectonic maps and Continental drift animations by C. R. Scotese, PALEOMAP Project (www.scotese.com)

Gab es überhaupt eine eisfreie Zeit?

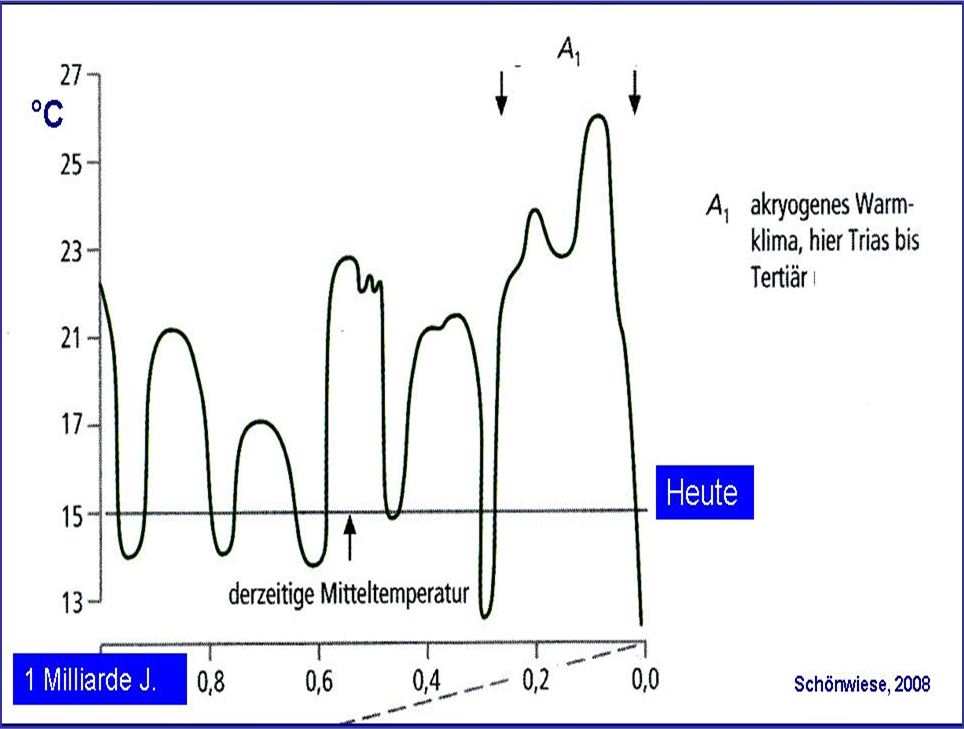

In der Abb. unten ist die oberflächennahe Durchschnittstemperatur nach Schönwiese (2008) [2008Schönwiese] über den jüngsten erdgeschichtlichen Zeitraum von 1 Mrd. Jahre dargestellt. Die heutige Mitteltemperatur beträgt rund 15°C. Diese Durchschnittstemperatur war während der erdgeschichtlichen Vergangenheit aber ganz und gar nicht konstant, sondern bewegt sich in einem ständigen Auf und Ab.

Abb.: Temperaturverlauf während der letzten 1 Mrd. Jahre, Quelle: Schönwiese, C. D., S. 87 - 95 [2008Schönwiese]

Die permokarbonische Eiszeit vor rund 300 Mio. Jahren, die das obere Perm und das untere Karbon umfasst, ist in der Abb. gut als steiler und tiefer Einschnitt erkennbar. Von da an stieg die Temperatur steil an. Im ganzen Mesozoikum (vgl. Geologische Erdzeitalter), als z.B. die Dinosaurier lebten, war es viel wärmer als heute und die Erde war vollständig eisfrei.

Danach jedoch, beginnend vor 35 Mio. Jahren, ging die Temperatur deutlich zurück. Die Antarktis vereiste zuerst, und vor 2,6 Mio. Jahren war auch die Arktis wieder eisbedeckt und damit begann das jetzige Eiszeitalter.

Wir halten fest:

Die Temperaturen waren während der Erdgeschichte sehr variabel, die Schwankungsbreite war erheblich.