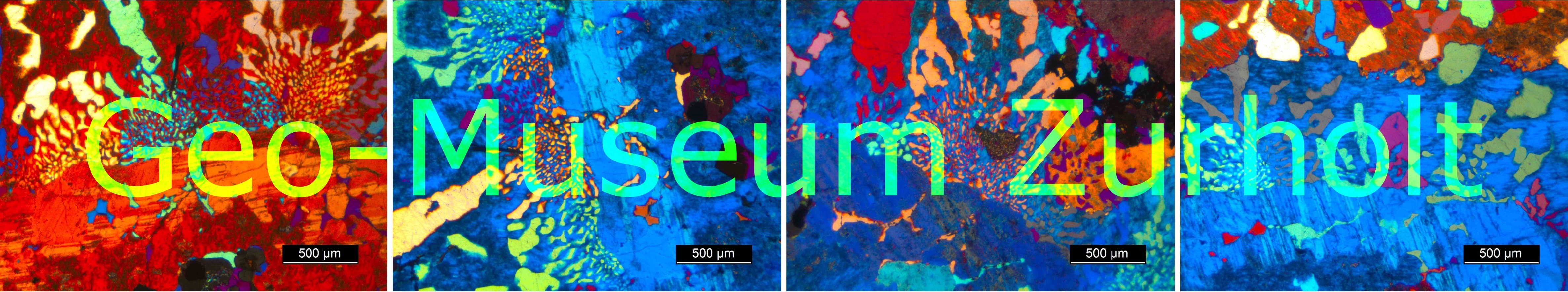

uncategorised

Foraminiferen

Die folgenden Mikrofossilien stammen aus dem Kalkmergelschlamm des Altenberger Höhenrückens, die durch Sieben und Filtern gewonnnen wurden.

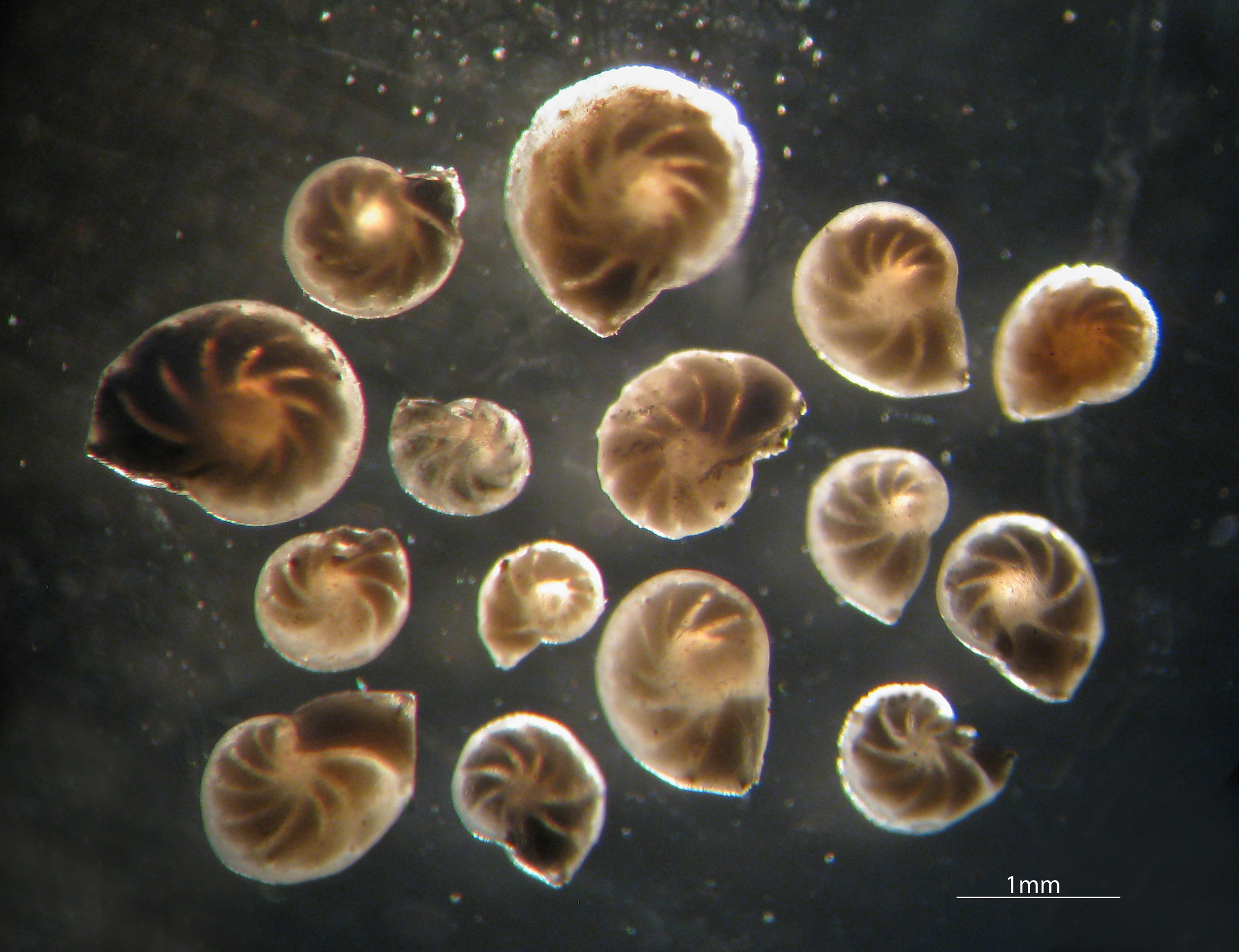

Übersicht unter dem Auflichtmikroskop

Abb.: Foraminiferen und andere Mikrofossilien, Übersichtsaufnahme, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Zu den unscheinbaren aber dennoch hochinteressanten Funden aus Altenberge gehören die Foraminiferen. Foraminiferen sind einzellige Tiere, die mehrkammerige Gehäuse bilden und in unserem Raum sehr häufig vorkommen. Für das „normale Fossilien sammeln“ sind die Foraminiferen, die hier meist nur eine Größe zwischen 0,2-2 mm aufweisen, zu klein und unscheinbar.

Erst durch das Schlämmen von Mergel mit feinen Sieben, dem chemischen Reinigen und dem Auslesen des gewonnenen Foraminiferensandes unter dem Mikroskop eröffnet sich eine faszinierende Arten- und Formenvielfalt.

Die Lebensweise von Foraminiferen ist recht unterschiedlich. Neben frei im Wasser (planktisch) lebenden Formen gibt es auf hartem Untergrund festsitzende sowie auf und im Boden bewegliche Foraminiferen (benthische Lebensweise). Die benthischen Formen stellen die weitaus größte Gruppe in den Schlämmproben. Allen gemeinsam ist die Bildung von mehrkammerigen Gehäusen, die aus Calzit, seltener aus Argonit bestehen oder aus Sandkörnchen (Sandschaler) zusammengesetzt sein können.

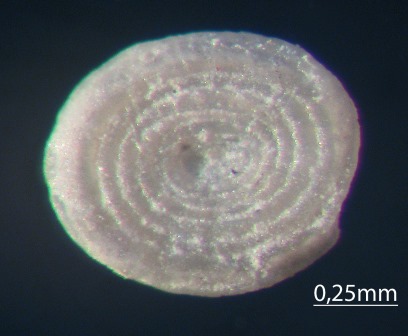

Nachgewiesen sind Foraminiferen seit dem Kambrium vor 560 Millionen Jahren. In der Nahrungskette spielen sie bis heute eine wichtige Rolle. Insgesamt wird die Artenvielfalt der heute noch lebenden Foraminiferen auf 10.000, die der Ausgestorbenen auf 40.000 geschätzt. Zeitweise waren die Bestände schichtbildend und weltweit stark an der Produktion von Carbonatverbindungen beteiligt. Auch der Altenberger „Kalkstein“ besteht zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz aus Schalen und Schalenresten von Foraminiferen. Einige planktische Foraminiferen entwickelten Gehäuse, die sehr stark an höher entwickelten Lebewesen aus der Gruppe der Nautiliden und Ammoniten erinnern, so z.B. die sehr häufigen Lenticularia sp. In der Paläontologie sind Foraminiferen als Leitfossilen, für die Schichtzuweisung und relativen Chronologie von Bedeutung. Desweiteren spielen sie bei der Erdölsuche und der Klimaforschung eine wichtige Rolle.

Foraminifere Ammodiscus

Abb.: Foraminifere Ammodiscus, Foto: E. Müsch, Bild links öffnen, Bild rechts öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminiferen Neoflabellina und Dentalina

Abb.: Foraminiferen, Neoflabellina (links), Dentalina (rechts), siehe auch Mikrofossilien im Gesteinsdünnschliff, Foto: E. Müsch, Bild links öffnen, Bild rechts öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Lenticuline

Abb.: Foraminifere Lentculine (Durchlichtaufnahme), Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

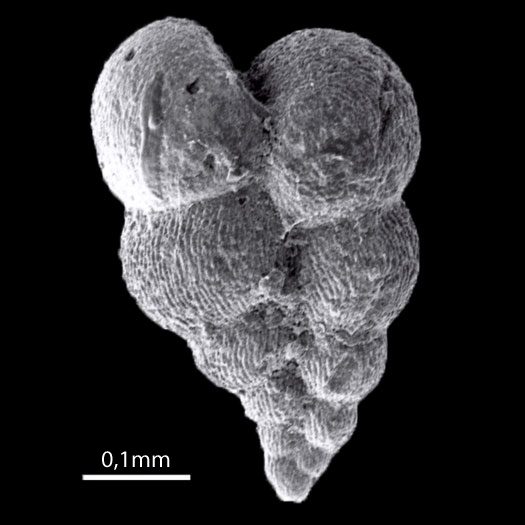

Foraminifere Heterohelix sp.

Abb.: Foraminifere Heterohelix sp. (Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme), Foto: M. Hesemann, www.foraminifera.eu-Project, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

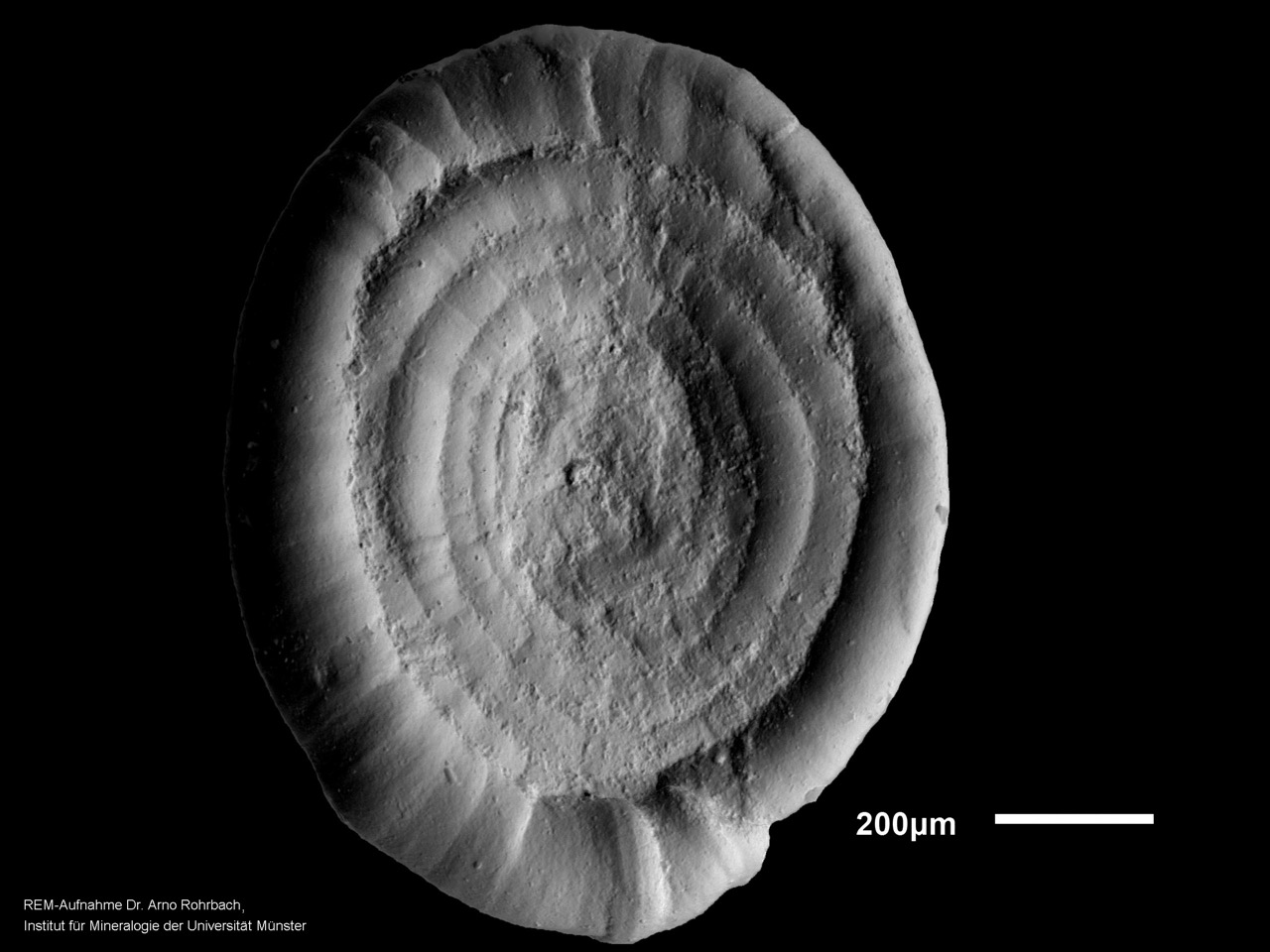

Foraminifere Ammodiscus cretaceus BE

Abb.: Foraminifere Ammodiscus cretaceus BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

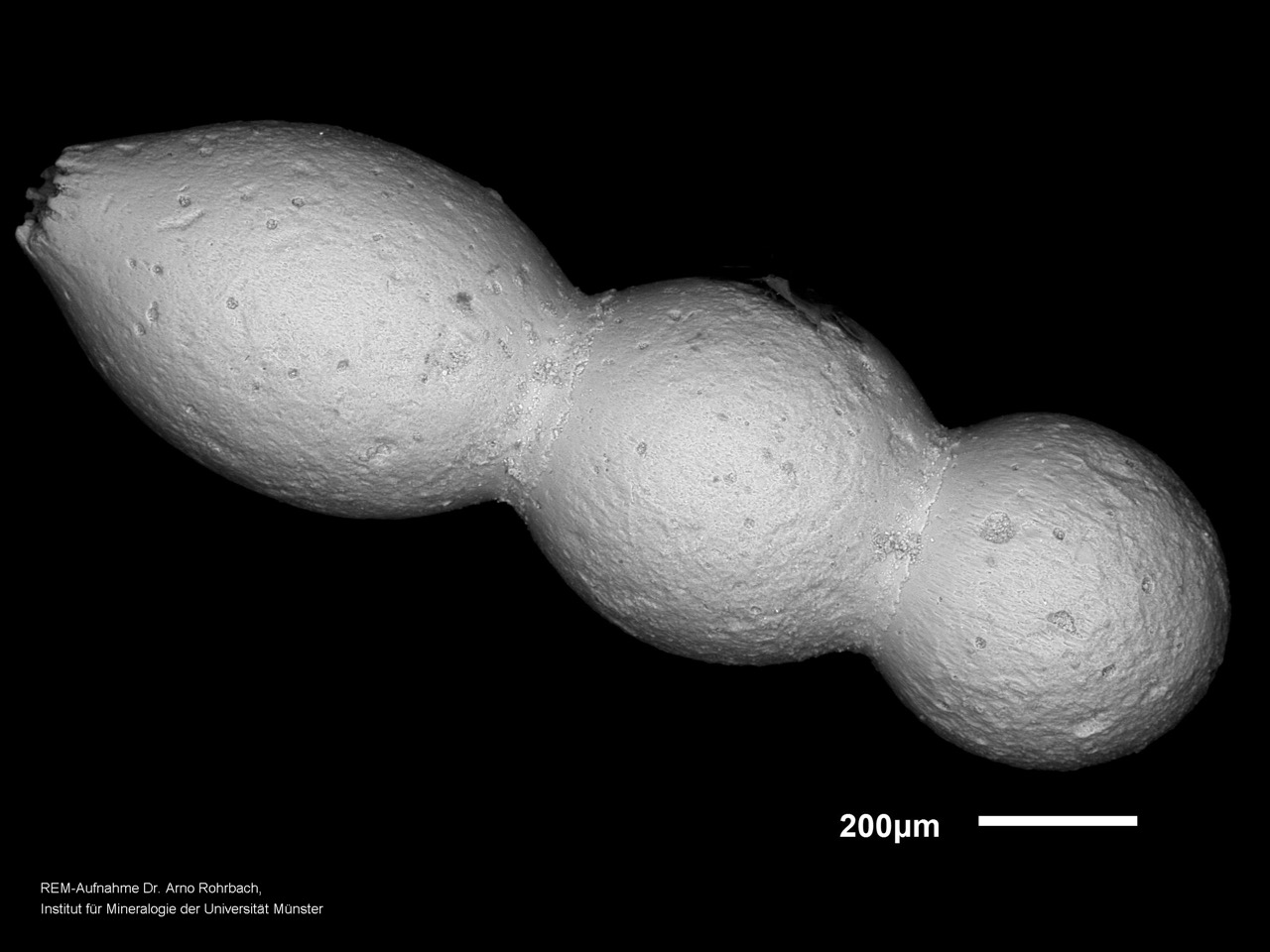

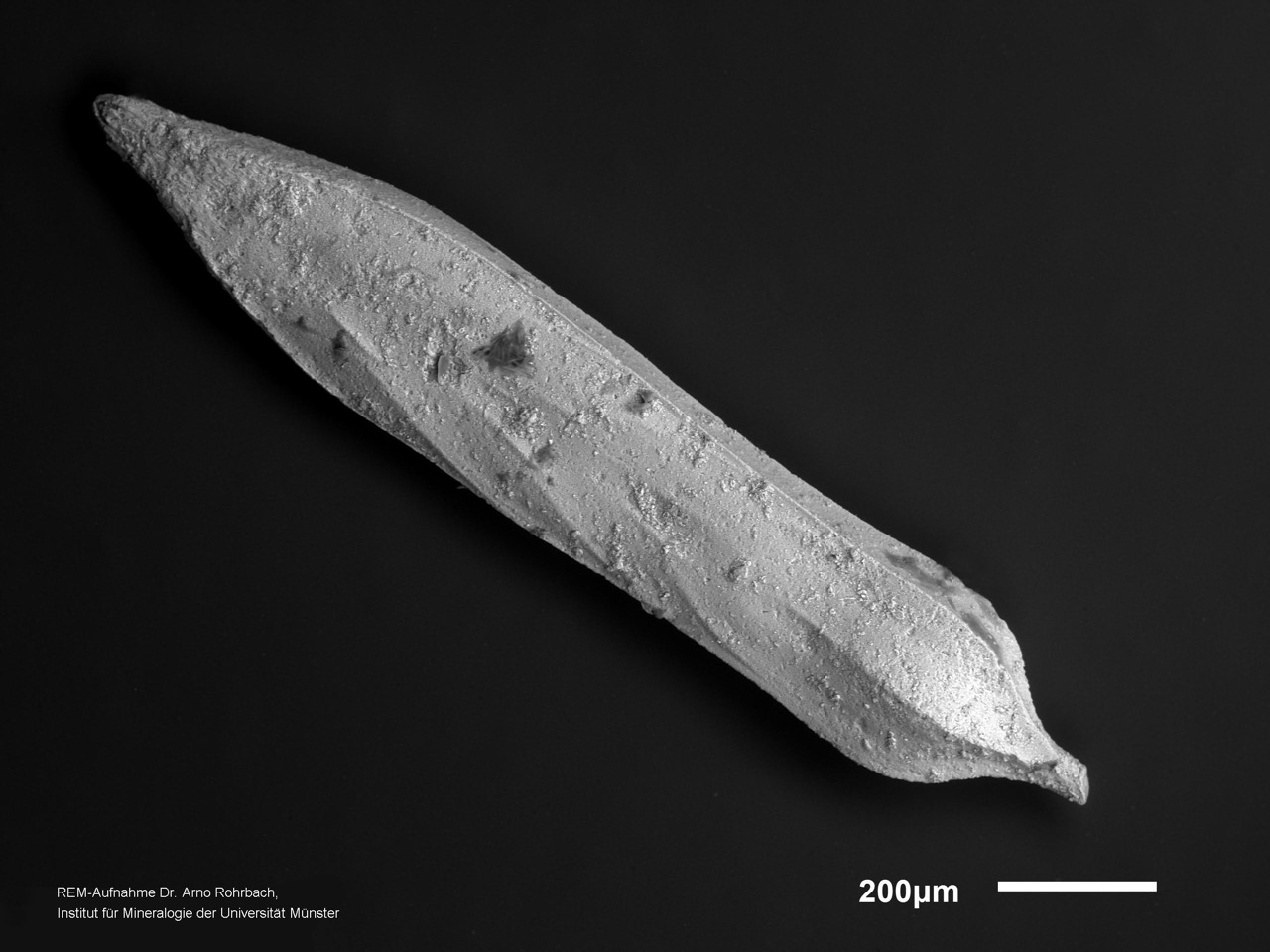

Foraminifere Dentalina sp. BE

Abb.: Foraminifere Dentalina sp. BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

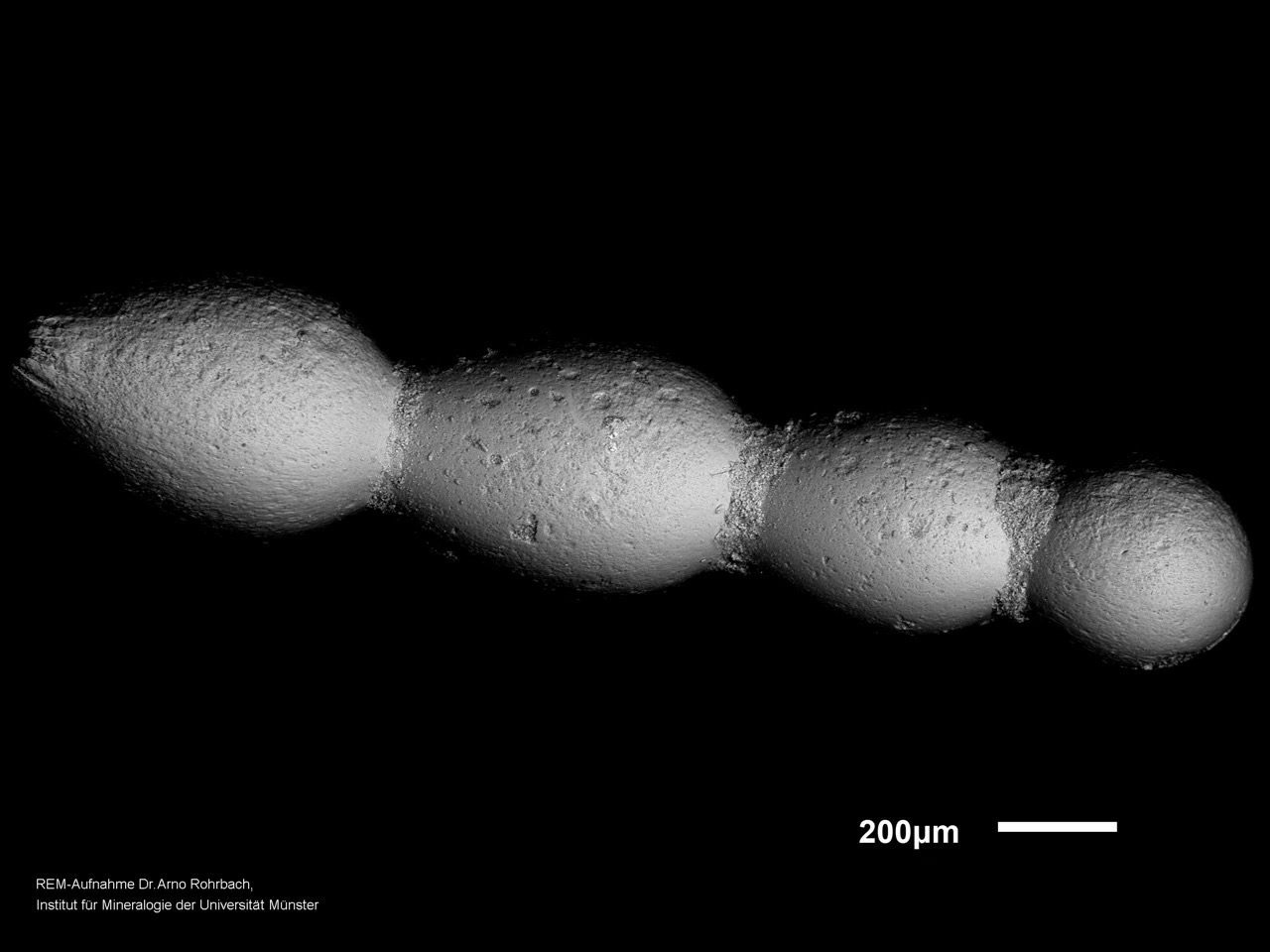

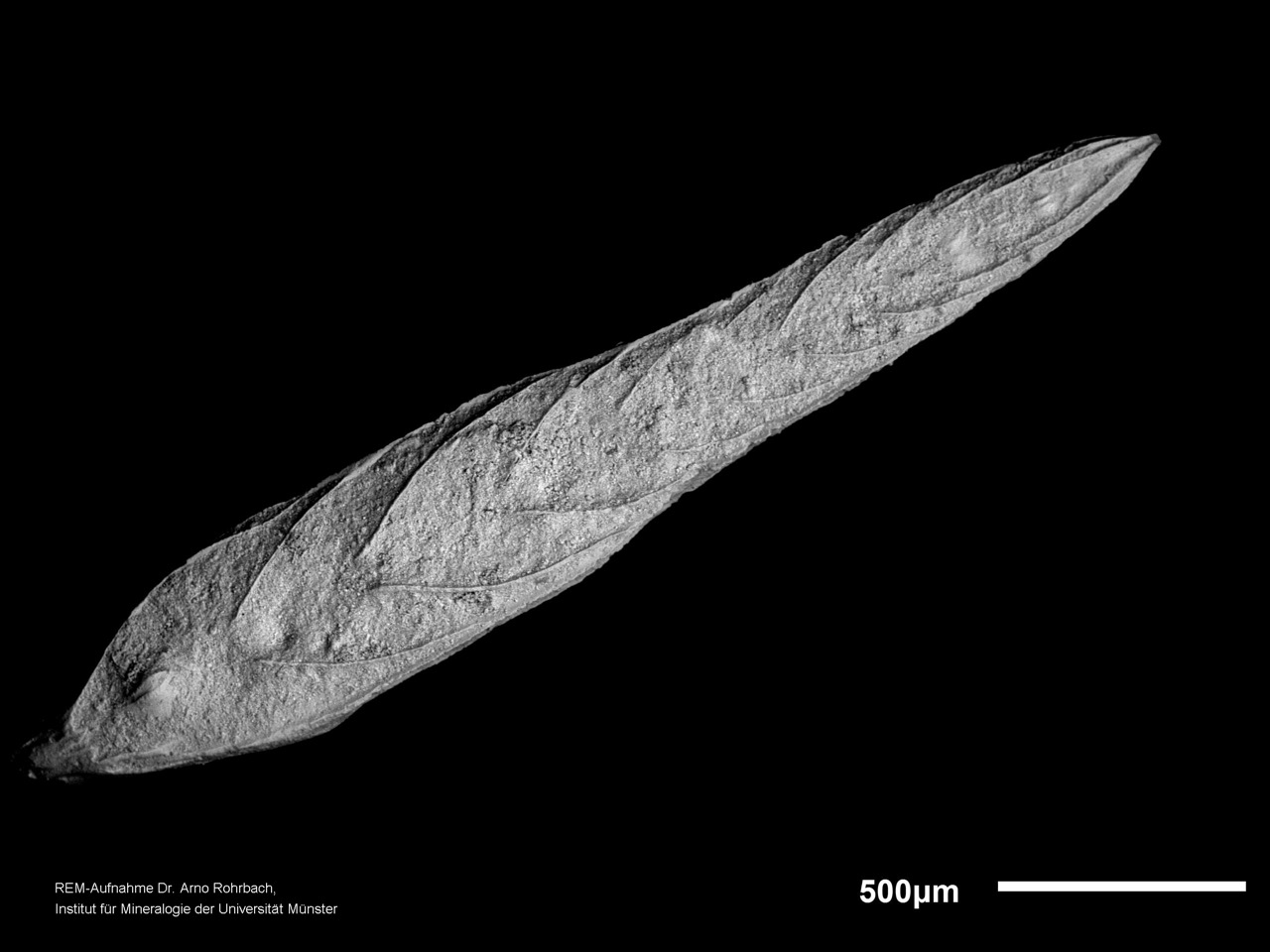

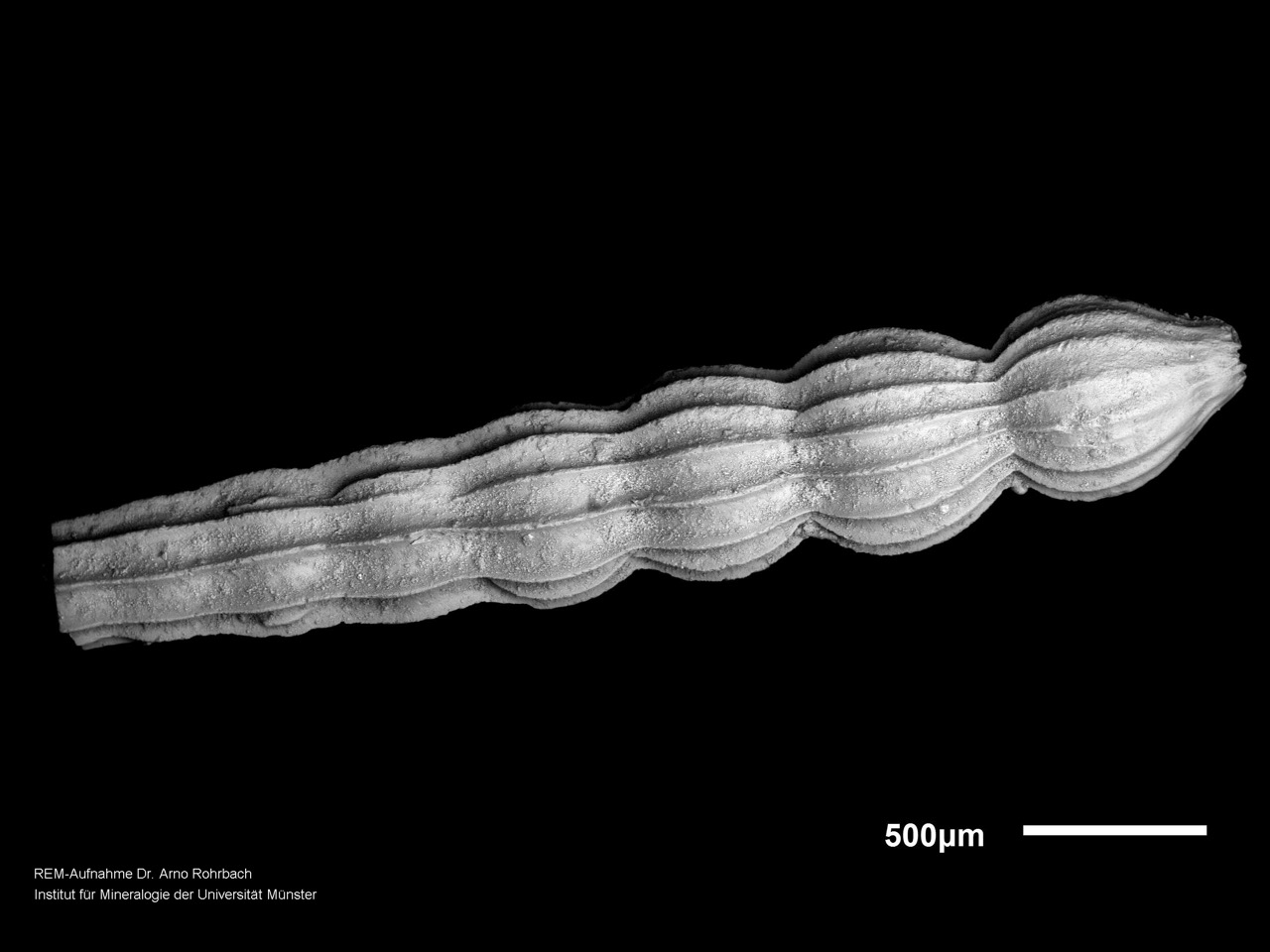

Foraminifere Dentalina sp. BE (vollständig)

Abb.: Foraminifere Dentalina sp. BE (vollständige Abblidung des Fossils), Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

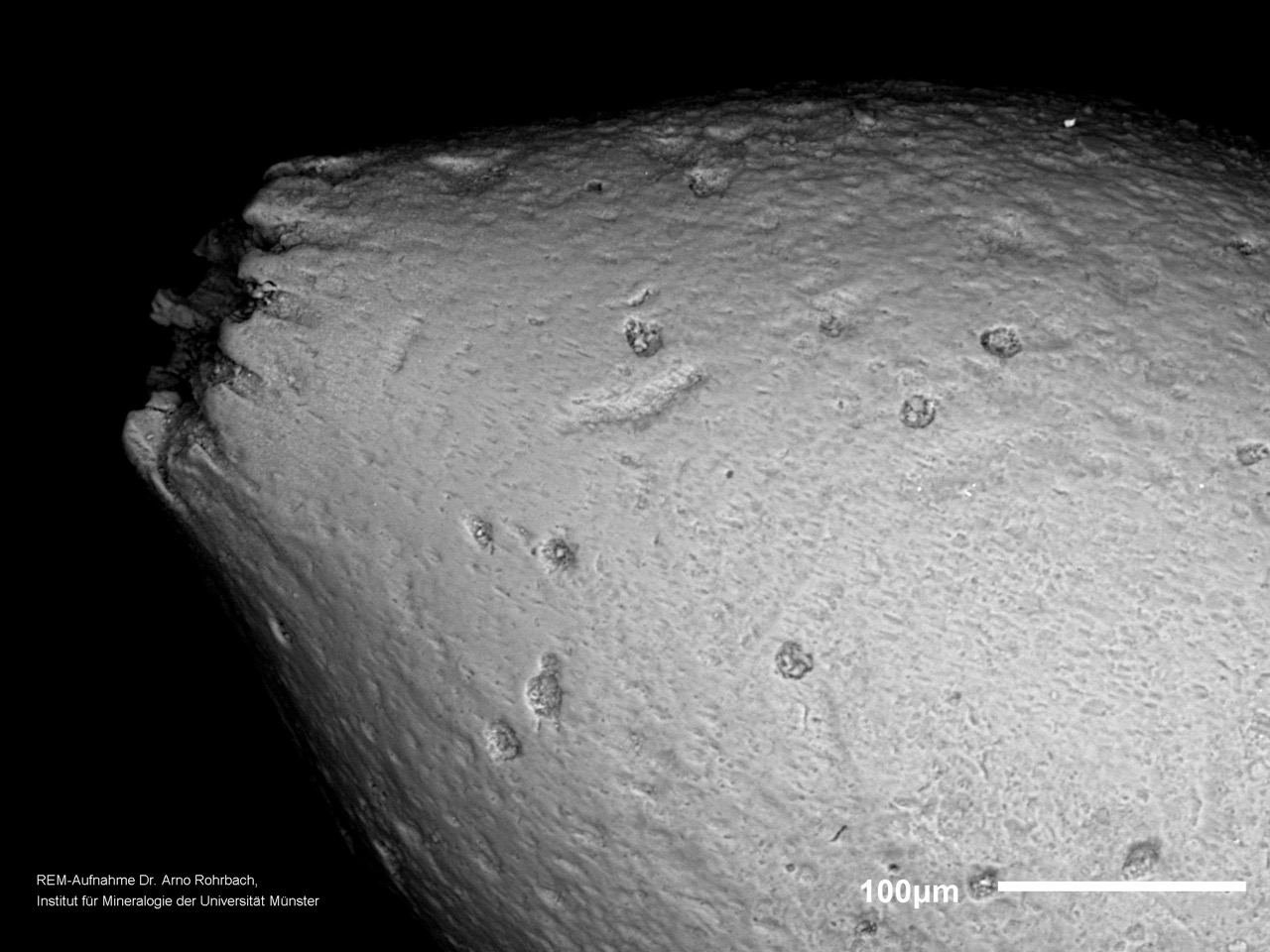

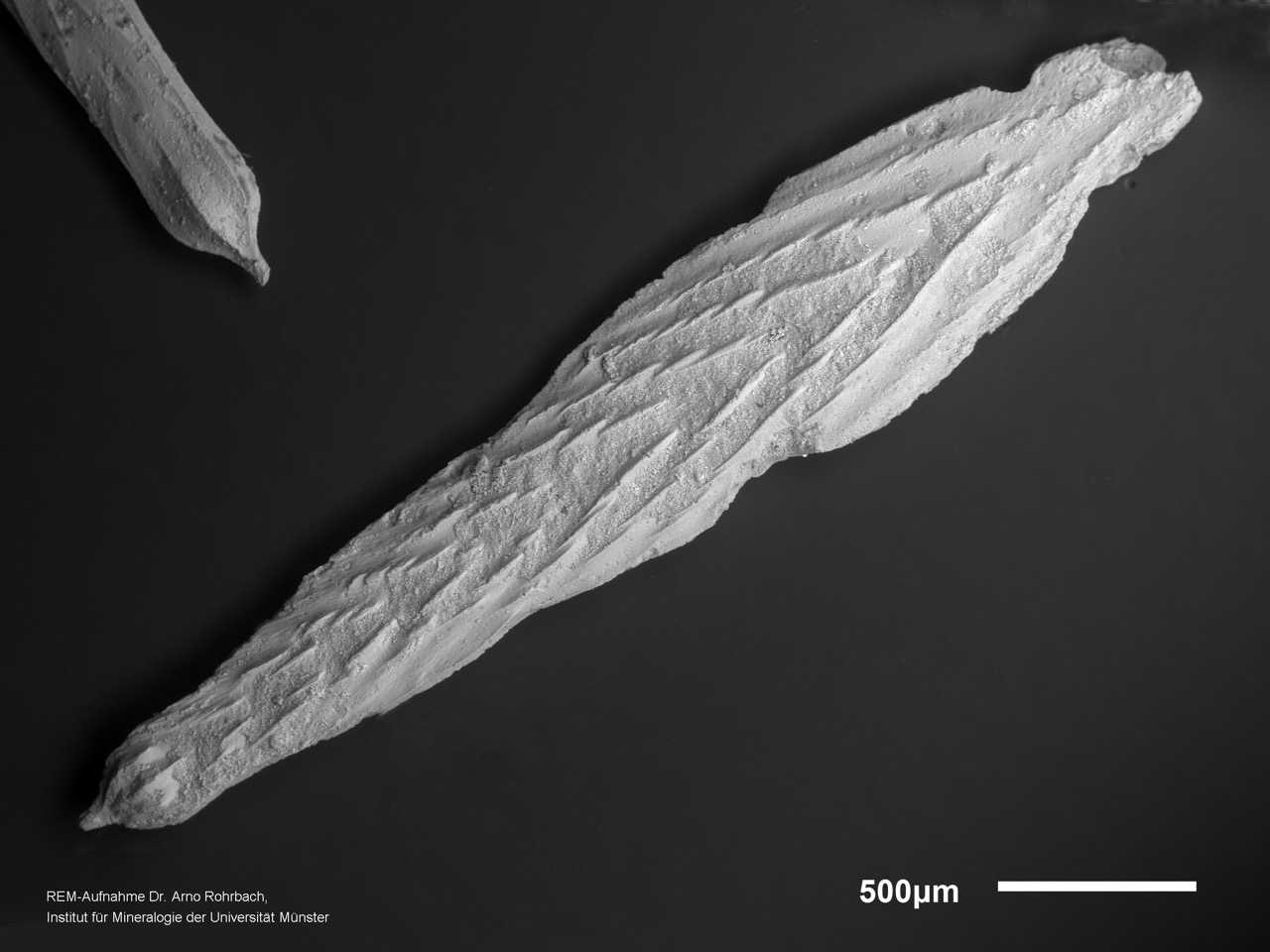

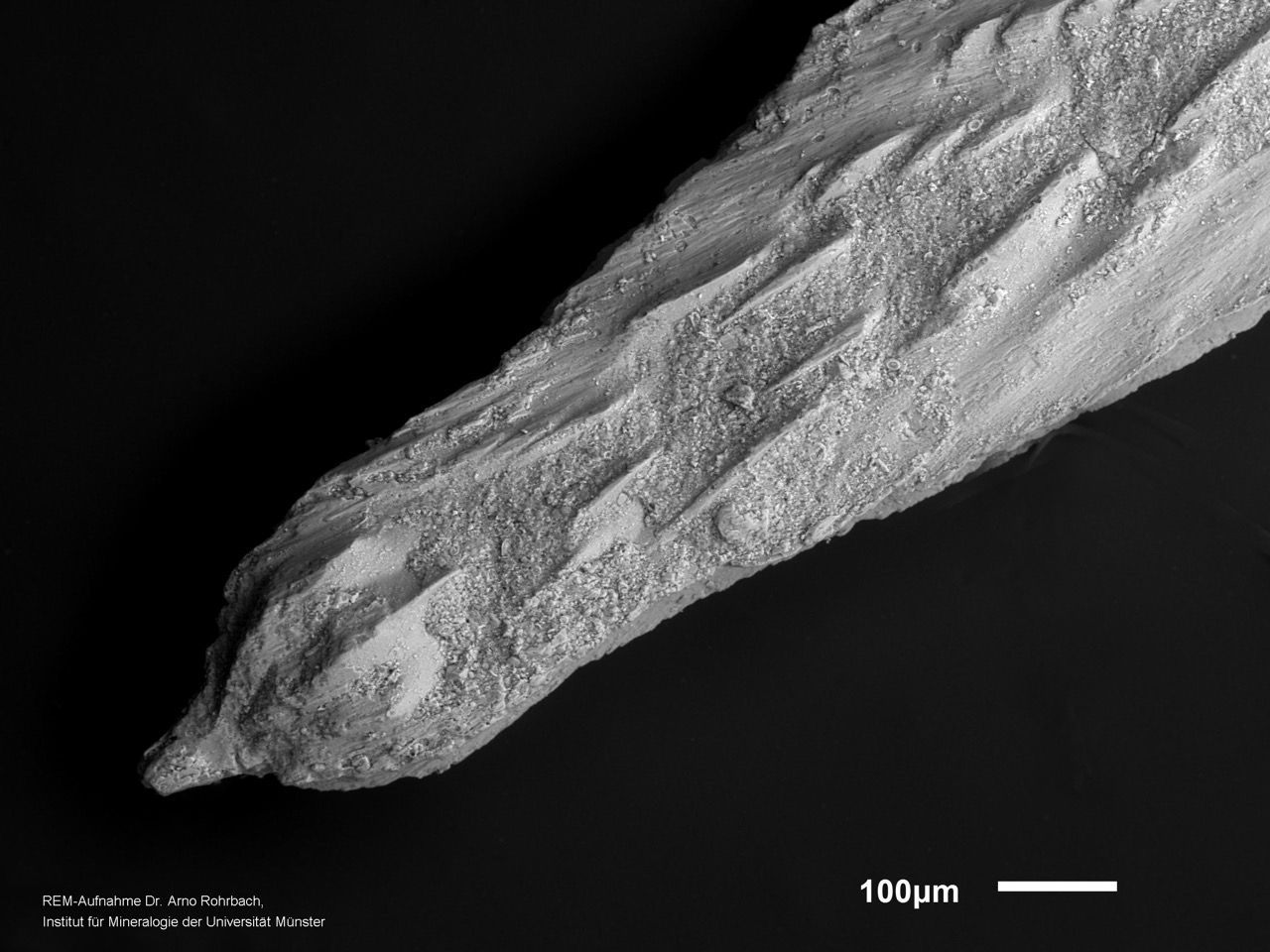

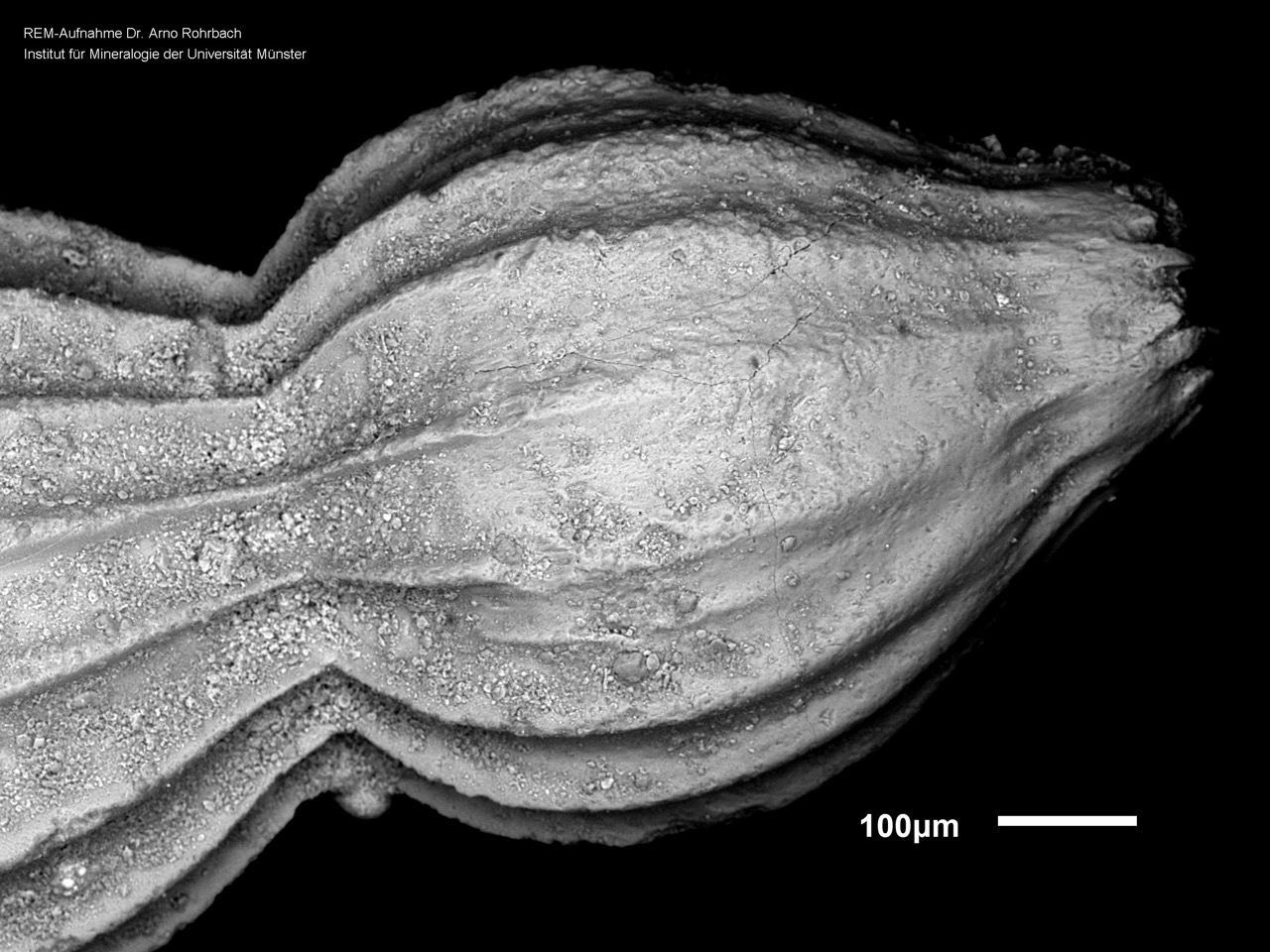

Foraminifere Dentalina sp. BE (Detail)

Abb.: Foraminifere Dentalina sp. BE (Detail), Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

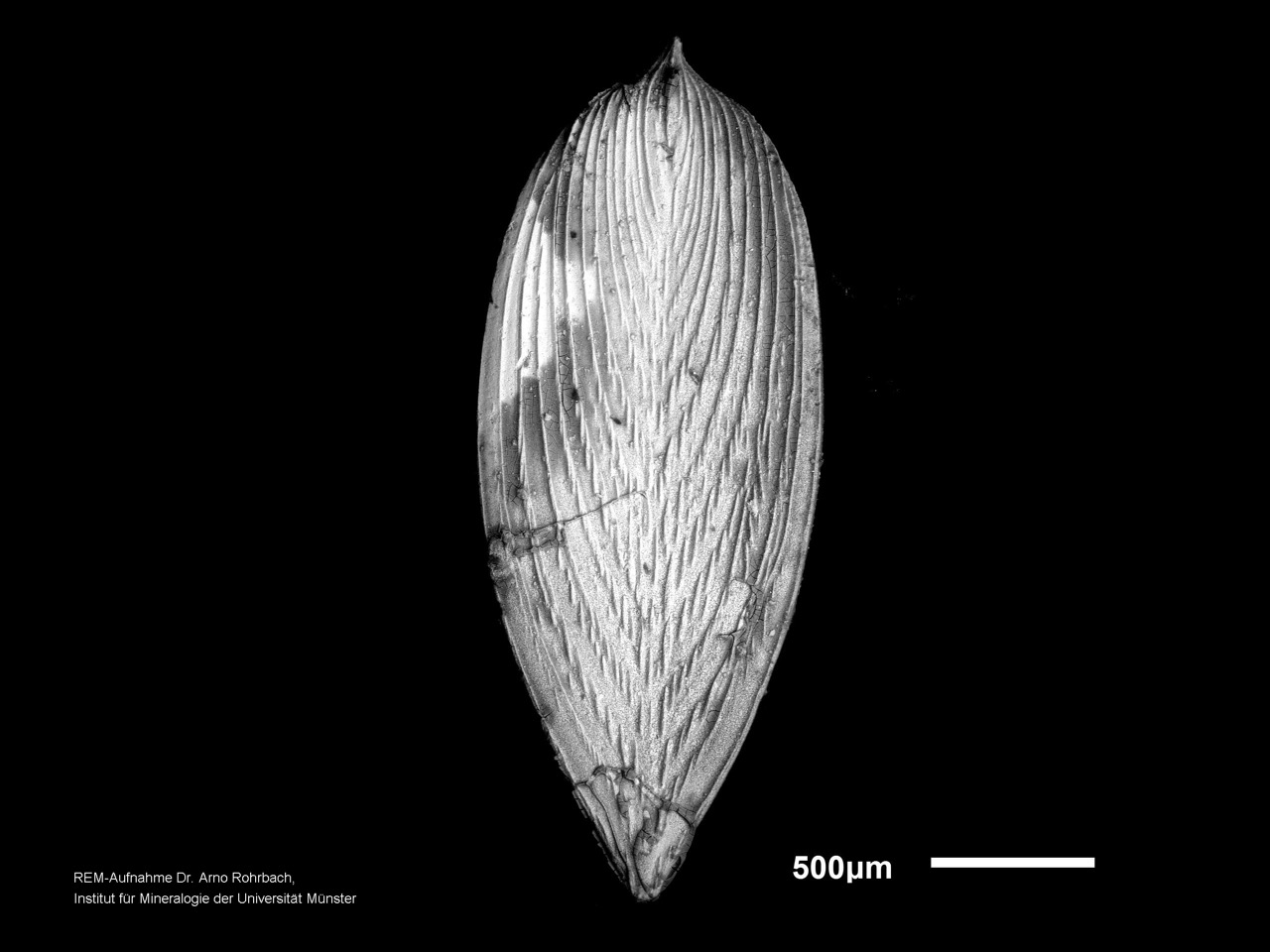

Foraminifere Frondicularia mucronata 02 BE

Abb.: Foraminifere Frondicularia mucronata 02 BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Frondicularia sp. BE

Abb.: Foraminifere Frondicularia sp. BE 02, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Frondicularia sp. BE

Abb.: Foraminifere Frondicularia sp. BE 03, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Frondicularia sp. BE

Abb.: Foraminifere Frondicularia sp. BE 04, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Frondicularia sp. BE

Abb.: Foraminifere Frondicularia sp. BE 05, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Frondicularia sp. BE

Abb.: Foraminifere Frondicularia sp. BE 06, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Frondicularia sp. BE

Abb.: Foraminifere Frondicularia sp. BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

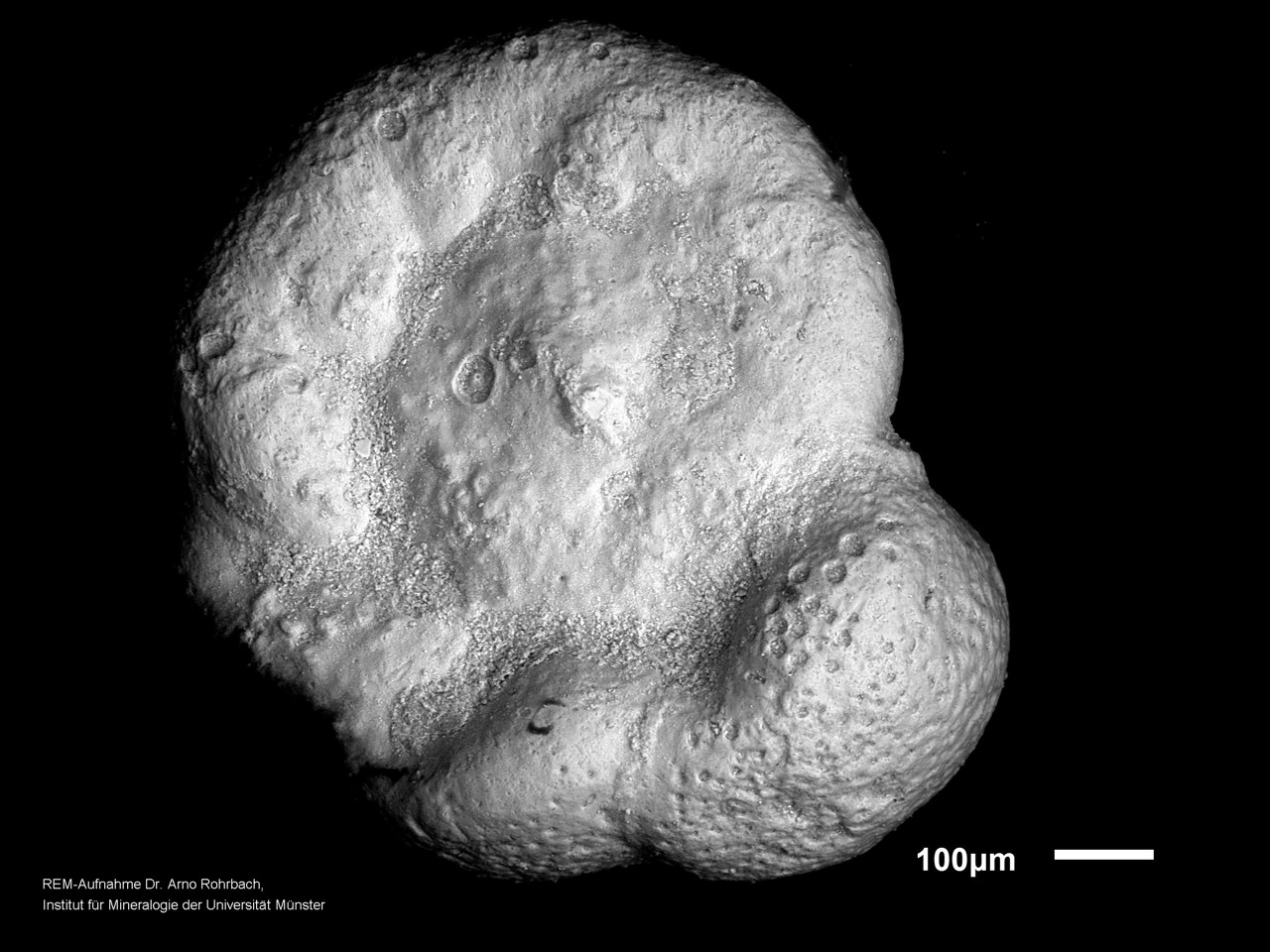

Foraminifere Gavelinella sp. BE

Abb.: Foraminifere Gavelinella sp. 01 BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

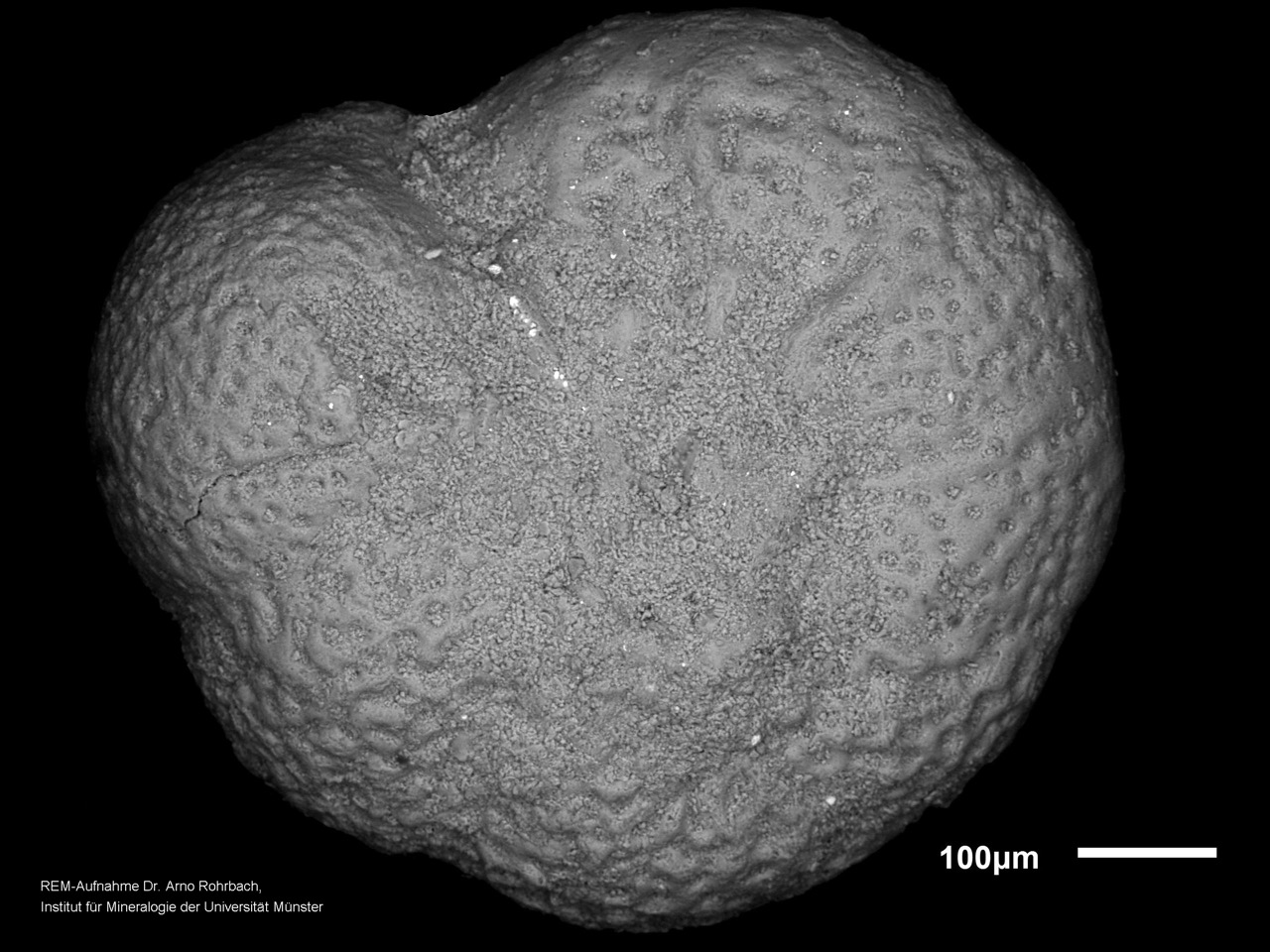

Foraminifere Gavelinella sp. BE

Abb.: Foraminifere Gavelinella sp. 02 BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Nodosaria sp. BE

Abb.: Foraminifere Nodosaria sp. BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Foraminifere Nodosaria sp. Detail BE

Abb.: Foraminifere Nodosaria sp. Detail 01 BE, Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme: Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Zeitstellung: Oberes Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

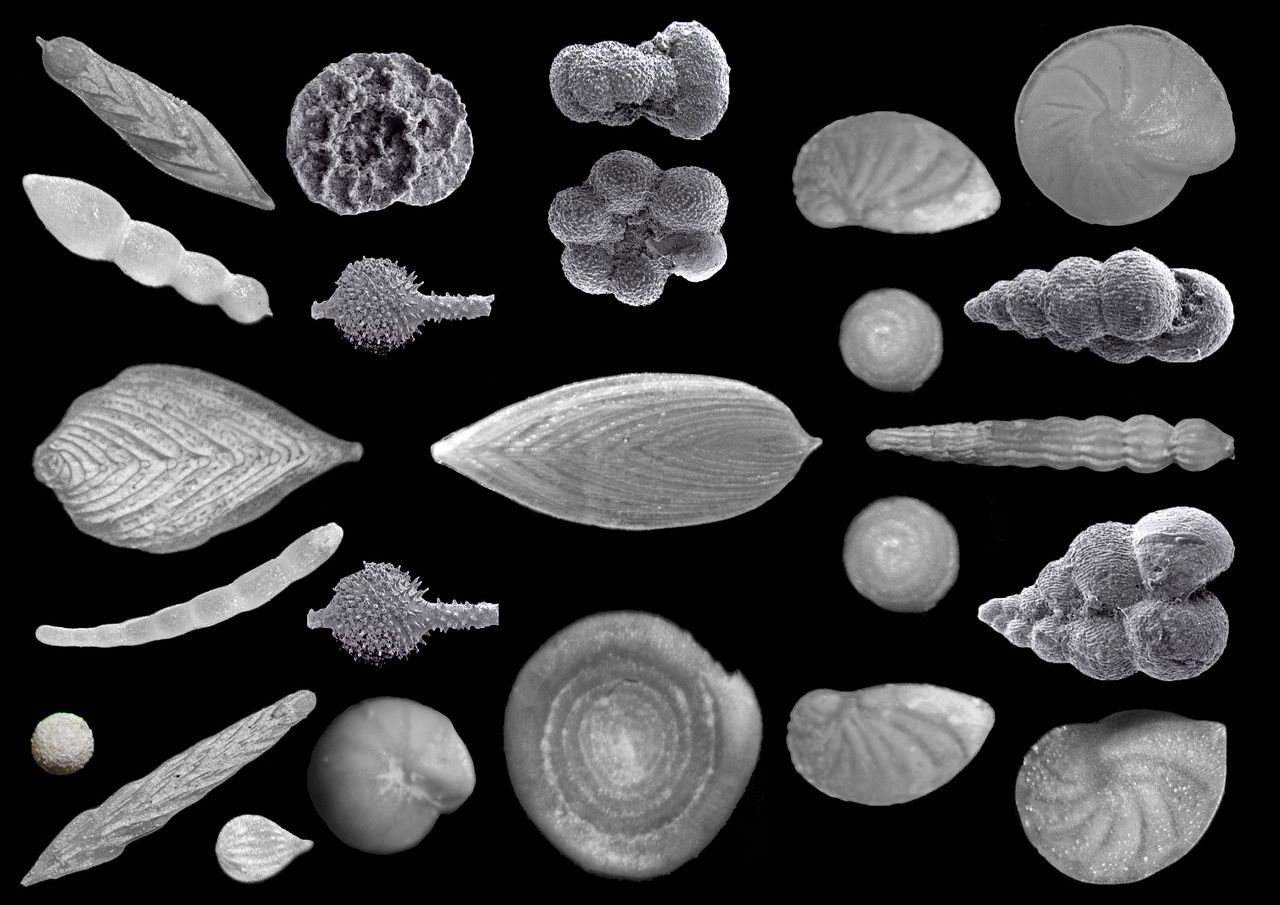

Übersicht über den Artenreichtum an Foraminiferen im Altenberger Mergel

In Anlehnung an die Arbeiten von Ernst Haeckel (1900) hat Eugen Müsch die lokalen Foraminiferen aus Altenberge in einer Aufnahme zusammengestellt. Diese Übersicht zeigt in einem Bild die beeindruckende Vielfalt der kreidezeitlichen Meeresbewohner.

Abb.: Foraminiferen - Altenberger Kunstformen der Natur, nach Ernst Haeckel [1904Haeckel], Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Die obere Abbildung gibt eine Übersicht über den Artenreichtum von Foraminiferen im Altenberger Mergelschlamm, inspiriert durch das Buch des deutschen Zoologen Ernst Heackel (1904): Kunstformen der Natur [1904Haeckel]. In dem Buch wurden auf zahlreichen Skizzen und Aquarellen von Haeckel zahlreiche Organismen großenteils erstmalig beschrieben.

Foraminiferen-Bildmontage hochaufgelöster REM-Aufnahmen

Abb.: Bildmontage von Foraminiferen durch Eugen Münsch aus Einzelbildern von Dr. Arno Rohrbach, Institut für Mineralogie der Universität Münster, Bild öffnen

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Unsere Foraminiferen finden Sie auch auf der internationalen Plattform Foraminiferen.EU.

Mikrofossilien im Mergel

Die folgenden Mikrofossilien stammen aus dem Kalkmergelschlamm des Altenberger Höhenrückens, die durch Sieben und Filtern gewonnnen wurden.

Mikrofossilien unter dem Auflichtmikroskop

Abb.: Foraminiferen und andere Mikrofossilien, Übersichtsaufnahme, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Erst durch das Schlämmen von Mergel mit feinen Sieben, dem chemischen Reinigen und dem Auslesen des gewonnenen Fossiliensandes eröffnet sich unter dem Mikroskop eine faszinierende Arten- und Formenvielfalt. Wenngleich auch im Altenberger Mergellehm Foraminiferen die dominierende Mikrofossilienart darstellt, finden wir auch zahlreiche Bruchstücke anderer Fossilgruppen.

Fischzähne

Im Mergelschamm findet man zahlreiche Exemplare fossiler Fischzähne. Oft sind leider nur Bruchstücke erhalten.

Fischzähne im Mergel, eine Übersicht

Abb.: Verschiedene Fischzähne im Mergel, Foto: E. Müsch, siehe auch Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) Fische, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Zahn eines Makrelenhais

Abb.: Hinterer Seitenzahn eines Makrelenhais (Paranomotodon laevis), im Mergel, Foto: E. Müsch, siehe auch Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) Fische, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Neben den Foraminiferen befinden sich in dem Schlämmen auch andere Mikrofossilien. Am spektakulärsten und nicht selten sind dabei kleine Fischzähne, die sowohl von Haien wie auch von Knochenfischen stammen.

Schnecken (Gastropoda)

Schnecken im Mergel, eine Übersicht

Abb.: 3 Schnecken im Mergel, Fundort Altenberge, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Schnecke in Steinkernerhaltung

3 Ansichten

3 Ansichten

Abb.: Schnecke im Mergel, Oberseite, Unterseite, Sicht auf Gehäuseöffnung, Foto: E. Müsch, siehe auch Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) Schnecken,

Ansichten öffnen Bild (links), Bild (mitte), Bild (rechts)

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Schnecken als Makrofossilien sind in unseren Funden vom Altenberger Höhenrücken bisher noch nicht belegt. Und auch bei den Mikrofossilen sind sie recht selten. Bisher wurden drei bis zu ca. 5 mm große Exemplare gefunden, die zu einer noch unbestimmten Schneckenart gehören.

Muschelkrebse (Ostrakoden)

Abb.: Muschelkrebse im Mergel, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Nicht selten sind Schalen von Muschelkrebsen. In der Abblidung sind mindesten 3 verschiedene Arten zu erkennen.

Hier finden Sie weitere Foraminiferen vom Altenberger Höhenrücken: Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH).

Belemniten-Schlachtfeld

Abb.: "Belemniten-Schlachtfeld" (Englisch: Belemnite battlefield) mit mindestens 500 Belemniten-Rostren, Foto: Dr. Cornelia Schmitt-Riegraf, Fundort Altenberge, Bild öffnen

Merkmale des Funds nach Dr. Wolfgang Riegraf (siehe Artikel-Link am Ende)

Ursprung

Fossiler Tiefseeboden (250-500 m Tiefe)

Stratigrafische Einordnung

Unter-Campanium, obere Quadrata-Zone, Ahlen-Formation, „Baculitenschichten/-mergel“, Altenberger Stein, Altenberge.

Weltweit geradezu einmalige Anreicherung von Belemniten-Rostren

Dieser Fund stellt eine weltweit geradezu einmalige Anreicherung von etwa 500 Belemniten-Rostren („Donnerkeile“) im „Altenberger Stein“ als Ausfüllung eines Kolkes am Meeresboden in etwa 250-500 m Wassertiefe dar. Zu sehen ist die Unterseite der Platte mit ca. 0,5 m3 (128 x 90 x 45 cm), rund 1000 kg schwer, etwa 80 Mill. Jahre alt. 1997 barg es der Amateursammler EUGEN ZURHOLT aus einer Baugrube im Altenberger Höhenrücken (GPS Koordinaten 52.0380877, 7.4662815). Auf der Welt ist ein derartiger Fund kein zweites Mal vorhanden.

Fossilinhalt

Fast nur Belemnitella praecursor praecursor STOLLEY, je eine Gonioteuthis quadrata quadrata (DEFRANCE, in DE BLAINVILLE) und eine Gonioteuthis quadrata gracilis (STOLLEY), Muscheln (Spondylus, Pectiniden), Haizähnchen, Platten von Rankenfüßlern (Cirripedier), Tetraserpula, Seeigel (Phymosoma sp.) und Seestern-Asseln (Nymphaster studlandensis). Diese artenarme Fauna ist typisch für große Wassertiefen auf dem Außenschelf oder in der Tiefsee.

Fremdgerölle

Ein kleines Feuersteingeröll aus dem Emsland, etliche dunkle Phosphorite mit Schwammnadeln und Radiolarien, teils ehemalige fossile Magensteine unbekannter Meeresreptilien, aus dem nordwestlichen Münsterland sowie Ölschieferfetzen aus dem Wealden (festländische Unter-Kreide) als Abtragungsprodukte bei der Erosion der Ibbenbürener Scholle des Teutoburger Waldes.

Gestein

Ein Kalksandstein, der Altenberger Stein (auch Altenberger Schollenkalk). Der Name stammt von dem Bildhauer GERHARD GRÖNINGER (1582-1652) aus einem Liefervertrag von 1631. Weniger reichhaltige, nicht so verfestigte, etwa gleichalte Belemnitenlagen fand W. RIEGRAF 1986-2012 auch in Billerbeck, Münster-Gievenbeck, Everswinkel, Ennigerloh, Beckum und Ascheberg.

Der Begriff „Belemniten-Schlachtfeld“

Den Begriff „Belemniten-Schlachtfeld“, in der englischen Fachliteratur auch als "belemnite-battlefield" bekannt, prägte der württembergische Geologe FRIEDRICH AUGUST VON QUENSTEDT 1856, bezog ihn aber ursprünglich auf Fundstellen im dortigen Unter-Jura, wo Belemniten oft massenhaft aus dem Gestein herauswitterten und zerbrachen. Sie liegen dann auf dem „Gestein, das oft einem förmlichen Schlachtfeld gleicht“.

Der Kotzbrocken - ein „erbrochenes Sauriermahl“?

Die Altenberger Platte ist kein „erbrochenes Sauriermahl“, wie ein englischer Paläontologe recht unwissenschaftlich phantasierte. Sonst fände man Bißspuren auf den Rostren, zerbissene Rostren, Spuren der Magensäure oder die Fanghäkchen, wie im Unter-Jura von Südwestdeutschland und England: Belemniten-Reste als Mageninhalte eines Hais, von Ichthyosauriern und Plesiosauriern. Die kalmar-ähnlichen Belemniten starben auch nicht bei der Paarung, so wie alljährlich Kalmare in heutigen Ozeanen: Die Platte zeigt nämlich alle Altersstadien, nicht nur geschlechtsreife Tiere.

Die Entstehung des Belemniten-Schlachtfeldes

Die Entstehung des Altenberger Platte erfolgte anorganisch (tektonisch-sedimentär), nicht biologisch: Die Belemniten sind deutlich sichtbar von der Strömung eingeregelt. Hätte man bei der Bergung der Platte darauf die Nordrichtung markiert, wüsste man, woher die Strömung damals kam, vermutlich aus höher gelegenen Meeresgebieten im Nordwesten oder Norden: Hier ließ ein starkes Seebeben untermeerisch am Kontinentalabhang eine größere Scholle abbrechen. Deren unverfestigtes Sediment raste als Gemisch aus Schlamm und Wasser (= Trübestrom, Turbidit) ähnlich wie eine Schneelawine in die Tiefe. Das brachte zahlreichen Meereslebewesen den Tod. Auf dem Tiefseeboden setzten sich Schlamm, Organismenreste und die Bestandteile des erodierten Meeresbodens wieder ab – nach Form und Gewicht sortiert. Dabei wirkte die Schlammwolke wie ein Leichentuch und führte zu einer besonders gut erhaltenen Fossilansammlung. Und Fossiliensammler wissen so etwas zu schätzen. Solche Trübeströme sind in der westfälischen Ober-Kreide verbreitet und bei Geologen wohlbekannt.

Eiszeitlicher Transport

Die Saale-Eiszeit verfrachtete ein etwa 30 cm großes erodiertes Bruchstück der Belemniten-Ansammlung bis Münster-Amelsbüren (Privatsammlung HANNING).

Vollständigen Artikel als PDF (Copyright: CC BY ND)

Kopffüßler (Belemniten)

Kopffüßler Belemnitella mucronata

Belemnitella mucronata (Cephalapoda), Inv. Nr. 2

Belemnitella mucronata (Cephalapoda), Inv. Nr. 2

Abb.: Sammlung von Kopffüßlern Belemnitella mucronata, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Obercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Kopffüßler Gonioteuthis quadrata

Gonioteutis quadrata (Cephalapoda), Inv. Nr. 3

Gonioteutis quadrata (Cephalapoda), Inv. Nr. 3

Abb.: Sammlung von Kopffüßlern Gonioteuthis quadrata, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Untercampan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Belemniten

Belemniten gehören wie die Ammoniten ebenfalls zu den Kopffüßlern. Sie lebten vom unteren Karbon vor 358 Millionen Jahren bis zu ihrem Aussterben am Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren. Belemniten ähneln den heutigen Kalmaren, hatten aber im Gegensatz zu diesen keine Saugnäpfe an den Fangarmen, sondern Fanghäkchen. Sie lebten im kreidezeitlichen Schelfmeer in großen Schwärmen. Fossil überliefert und an manchen Stellen im Altenberger Höhenrücken relativ häufig sind die calcitischen Rostren mit dem Ansatz des trichterförmigen Phragmocon. Sie werden im Volksmund Donnerkeile genannt und spielten früher im Volksglauben eine Rolle. Das Rostrum selbst repräsentiert nur ca.1/5 der ursprünglichen Länge des Tieres und bildete mit Phragmocon und Proostracum das Innenskelett. An manchen Rostren ist ein schichtweiser Aufbau erkennbar. Es wird vermutet, dass sie ähnlich den Jahresringen an Bäumen jährliche Wachstumszyklen darstellen. Die Belemnitenfauna kann als Leitfossilien zur Trennung der Schichten des Unter- und Obercampans im Altenberger Höhenrücken herangezogen werden, wobei das Obercampan nur an den höchsten Stellen gerade noch erfasst wird. In den Untercampanschichten findet sich die etwas kleinere und schlankere Belemnitenart Gonioteuthis quadrata, das Obercampan wird vom Gonioteuthis mucronata repräsentiert. Dazwischen liegt eine dünne Übergangsschicht, in der beide Arten gleichzeitig vorkommen. Neben Rostren von ausgewachsenen Tieren finden sich auch kleinere von Jungtieren beider Arten. Sehr selten kommen deformierte Rostren vor, die u.a. durch verheilte Bissverletzungen von Fressfeinden verursacht wurden.

Herausragend und in dieser Größenordnung in Europa einmalig in unserem Museum ist der "Kotzbrocken" aus Altenberge, bestehend aus einem Kalkstein, in dem hunderte von Belemniten fossil erhalten sind. Eugen Zurholt fand diesen Stein 1997 im Aushub für das Regenrückhaltebecken am Ende des Mergelkamps.

Der "Kotzbrocken" von Altenberge

Inv. Nr. ?

Inv. Nr. ?

Abb.: Kalkstein mit Hunderten von Belemniten, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberger Höhenrücken, Neubaugebiet Lüttke Berg

Funde aus dem Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge" in Altenberge

Inv. Nr. ?

Inv. Nr. ?

Abb.: Belemniten Sammelergebnis von 2 Wochenenden in 2014, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Fundort: Altenberger Höhenrücken, Neubau-Industriegebiet "Regional - Gut Altenberge"

Hier finden Sie weitere Informationen vom Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) über Belemniten.