uncategorised

Historische Kalkstein-Abbaustellen am Altenberger Höhenrücken

Fundstellenbeschreibung

Auf der Basis von Quellenrecherchen und ergänzt durch Zeitzeugen-Berichte geben wir hier einen ersten Überblick über die Kalkstein-Abbaustellen am Altenberger Höhenrücken. Nicht immer ist klar, in welchem Umfang ein Abbau des Kalksteins erfolgte, also ob der Abbau in der Form von Steinbrüchen erfolgten, oder ob lediglich die Steine beim Ausschachten eines Fundaments dann für den Bau selbst verwendet wurden.

Auf jeden Fall ist es aber interessant auf der Karte nachzuvollziehen, wie der Kalkstein-Abbau sich entlang des Altenberger Höhenrückens konzentrierte, ohne dass frühere Genrationen sich auf geologische Kenntnisse stützen konnten. Schließlich erfolgte die geologische Kartografierung des Münsterlandes erst ab 1948 durch J. Hesemann und dann später in den 80er-Jahren, vgl. Geologische Karte des Geologischen Dienstes von Altenberge [1989Staude]. Die von uns recherchierten Abbaugebiete sind in der Tabelle unten von Nordwest nach Südost aufgelistet.

Haben Sie Kenntnisse über weitere Kalkstein-Abbautätigkeiten am Altenberger Höhenrücken, so setzen Sie sich mit uns per Mail in Verbindung

Beschreibung der Abbaugebiete am Altenberger Höhenrücken

- Abbau für die Gesellschaftsmühle in Altenberge (Mühlenweg), Quelle: Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge

- Abbaugruben im Gebiet der Krüsellinde, Quelle: Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge

- Steinbrüche auf Hof Hinse, Altenberge, Quelle: Heinz Hinse, Zeitzeuge, und [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 383

- Abbaugebiet Mühlenberg und Vorbergshügel, Nienberge, Quelle: [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43 und S. 326

| Nr. | Abbaustelle | Ort |

Quelle oder Zeitzeuge Verwendungszweck |

| 1 | Bereich Gesellschaftsmühle | Altenberge |

Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge Verwendungszweck: Baumaterial zum Bau der Gesellschaftsmühle, Mühlenweg in Altenberge |

| 2 | Bereich Krüsellinde | Altenberge |

Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge Verwendungszweck: -- |

| 3 | Steinbrüche auf Hof Hinse | Altenberge |

Heinz Hinse, Zeitzeuge aus Nordwalde, sowie [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 383 (Karte), Pachtvertrag Verwendungszweck: Baumaterial für die Restaurierung des Dom-Westportal und die Türme in Münster Baumaterial für Profanbauten (Fenster- und Tür-Gesimse) |

| 4 | Bereich Mühlenberg und Vorbergshügel |

Nienberge |

[1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 325 u. S. 326 Verwendungszweck: Historisches Baumaterial im 12. Jahrhundert für das Westwerk des Doms (Westchor und Türme), S. 43, S. 325 u. S. 326, und S. 389 Baumaterial für die Restaurierung des Doms, S. 382 und S.383 |

Darüber hinaus gibt es in der Dokumentation über den Dom in [1993Lobbedey], Band 1, S. 382 weitere Hinweise zum Kalksteinabbau am alten Schlachthof in Münster, der zur Restaurierung des Doms verwendet wurde.

Karte der Abbaugebiete

Karte: Ausgewählte Stellen mit Kalksteinabbau am Altenberger Höhenrücken und im Stadtgebiet Münster. Klicken Sie auf die Marker um Standort-Informationen anzeigen zu lassen. Grafik: Dr. Hans-Georg Hettwer.

Straßen/Wegbefestigung

Trittstein Wegbefestigung

Große Teile des Wegesetzes im Münsterland liegen auf Lehm- und Mergel-Untergrund.  Das führt dazu, dass in regenreichen Jahreszeiten die Wege aufweichen und schwer passierbar werden. Erst nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich langsam ein Netz aus befestigten Straßen, wie wir es heute kennen. Noch auf historischen Fotos um 1900 kann man sehen, wie zum Teil lediglich einfache Trittsteine als Wegbefestigung dazu dienten, um Wege begeh- und befahrbar zu machen. Das Material dazu kam aus lokalen Steinbrüchen, sogenannten Kuhlen.

Das führt dazu, dass in regenreichen Jahreszeiten die Wege aufweichen und schwer passierbar werden. Erst nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich langsam ein Netz aus befestigten Straßen, wie wir es heute kennen. Noch auf historischen Fotos um 1900 kann man sehen, wie zum Teil lediglich einfache Trittsteine als Wegbefestigung dazu dienten, um Wege begeh- und befahrbar zu machen. Das Material dazu kam aus lokalen Steinbrüchen, sogenannten Kuhlen.

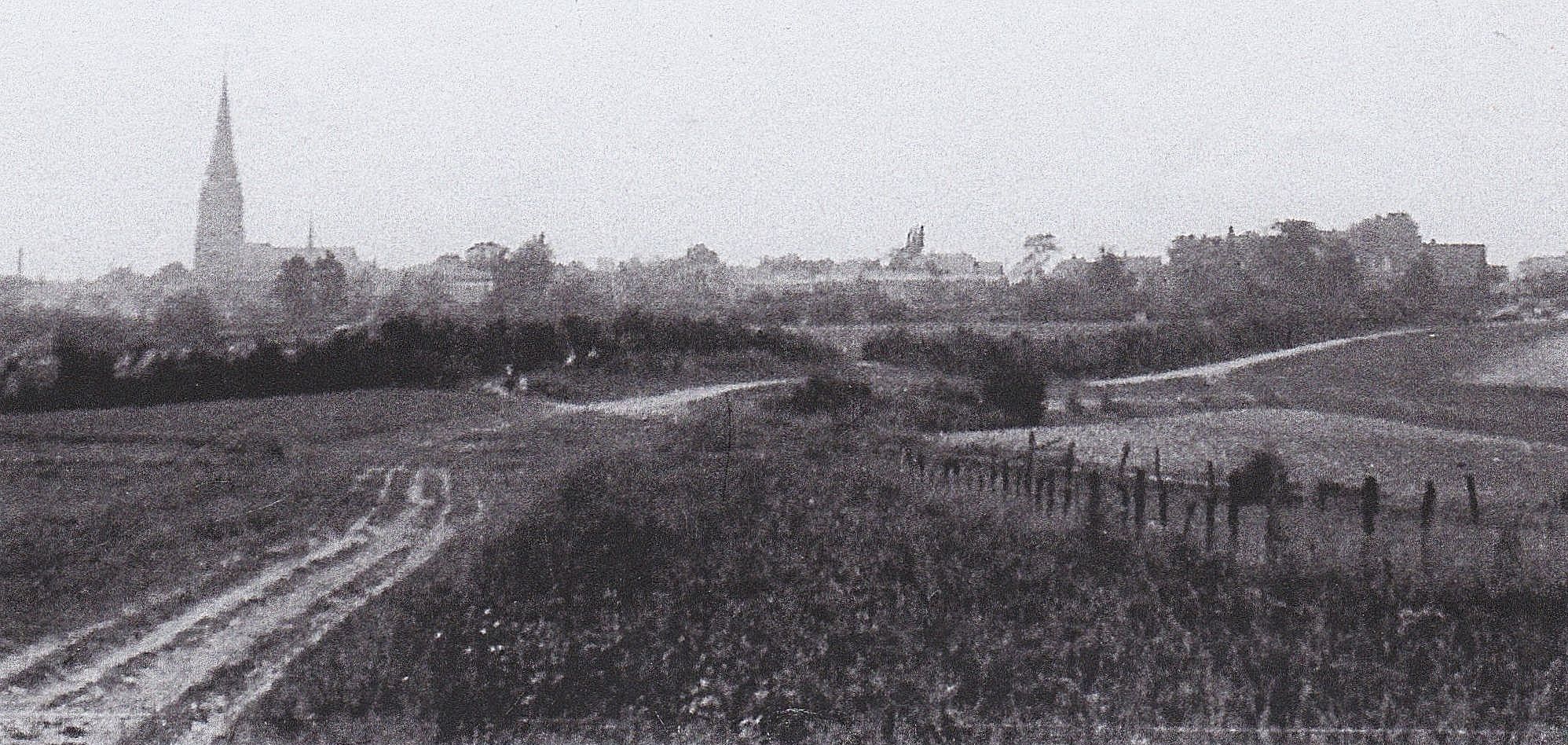

Das erst Foto zeigt Altenberge mit Blick von der Billerbecker Straße in Richtung katholische Kirche (Foto um 1900, Hochformat, Quelle: Bildarchiv Museum Zurholt). Die mittig verlegten Trittsteine (helle Flecken auf dem Foto) zeigen, dass selbst Straßen in Ortsnähe nur eine einfache Befestigung aufwiesen.

Ein anderes Foto zeigt Altenberge mit Blick aus Richtung Billerbeck/Laer (Foto um 1900, Querformat, Quelle: Bildarchiv Museum Zurholt). Auf Basis dieser Wegebefestigung konnten Bauern und Händler ihre Wege zurückzulegen, ohne mit Ihrem Wagen und Transportgut im Schlamm zu versinken.  Und auch die Kirchgänger nutzten diese Wege, um Sonntags "trockenen Fußes" aus entfernt liegenden Bauerschaften zur heiligen Messe zu kommen, kommentiert Eugen Zurholt.

Und auch die Kirchgänger nutzten diese Wege, um Sonntags "trockenen Fußes" aus entfernt liegenden Bauerschaften zur heiligen Messe zu kommen, kommentiert Eugen Zurholt.

Werkstein für Mauerwerk

Werkstein für Altenberger Mauerwerk

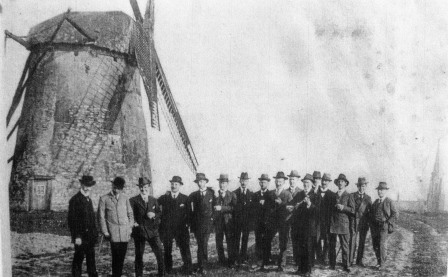

Neben der Katholischen Kirche gibt es im Zentrum von Altenberge noch einen weiteren prominenten Zeugen der Verwendung des heimischen Kalksteins. So wurde die Gesellschaftsmühle aus Altenberger Stein erbaut (Foto: Dr. H.-G. Hettwer, 2017). Das Kleinquader-Mauerwerk ähnelt bei näherem Hinschauen auffällig dem des Dom-Mauerwerks am Westportal. Leider verdeckt jetzt ein Putz und ein wetterfester Außenanstrich die Substanz des Baumaterials. Auf alten Fotos der Mühle um 1918 erkennt man noch deutlich die alten Werksteinschichten (Foto: Bildarchiv Museum Zurholt, 1918).

Neben der Katholischen Kirche gibt es im Zentrum von Altenberge noch einen weiteren prominenten Zeugen der Verwendung des heimischen Kalksteins. So wurde die Gesellschaftsmühle aus Altenberger Stein erbaut (Foto: Dr. H.-G. Hettwer, 2017). Das Kleinquader-Mauerwerk ähnelt bei näherem Hinschauen auffällig dem des Dom-Mauerwerks am Westportal. Leider verdeckt jetzt ein Putz und ein wetterfester Außenanstrich die Substanz des Baumaterials. Auf alten Fotos der Mühle um 1918 erkennt man noch deutlich die alten Werksteinschichten (Foto: Bildarchiv Museum Zurholt, 1918).

Auch im gewöhnlichen Hausbau war der Kalkstein gefragt. In zahlreichen Gebäuden und Bauernhöfen ruht das Fundament auf Schichten aus heimischem Kalkstein, der durch geringe Wasserdurchlässigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit das Ziegel-Mauerwerk gegen die Feuchtigkeit des Erdreichs isoliert. Altenberger Stein begegnet man daher als Baumaterial nicht nur in der Kirche und in Mühlen, sondern auch im Fundamentbereich des alten Ortskerns von Altenberge. Wenn das Fundament nicht wie häufig verputzt ist, erkennt man gut den typisch grau gefärbten Kalkstein wie hier am Gebäude des Bürgerhauses und der ehemaligen Ratsschänke. Allerdings besteht der Fundamentbereich in der Regel selten ausschließlich aus Altenberger Kalkstein, sondern es ist ein Mix an Gesteinen verbaut worden. Nur der linke Bereich des Fundaments besteht aus Altenberger Stein, während das Gestein rechts aus Ibbenbüren oder den Baumbergen stammt (Foto: Dr. H.-G. Hettwer).

Auch im gewöhnlichen Hausbau war der Kalkstein gefragt. In zahlreichen Gebäuden und Bauernhöfen ruht das Fundament auf Schichten aus heimischem Kalkstein, der durch geringe Wasserdurchlässigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit das Ziegel-Mauerwerk gegen die Feuchtigkeit des Erdreichs isoliert. Altenberger Stein begegnet man daher als Baumaterial nicht nur in der Kirche und in Mühlen, sondern auch im Fundamentbereich des alten Ortskerns von Altenberge. Wenn das Fundament nicht wie häufig verputzt ist, erkennt man gut den typisch grau gefärbten Kalkstein wie hier am Gebäude des Bürgerhauses und der ehemaligen Ratsschänke. Allerdings besteht der Fundamentbereich in der Regel selten ausschließlich aus Altenberger Kalkstein, sondern es ist ein Mix an Gesteinen verbaut worden. Nur der linke Bereich des Fundaments besteht aus Altenberger Stein, während das Gestein rechts aus Ibbenbüren oder den Baumbergen stammt (Foto: Dr. H.-G. Hettwer).

Werkstein für Münsteraner Mauerwerk

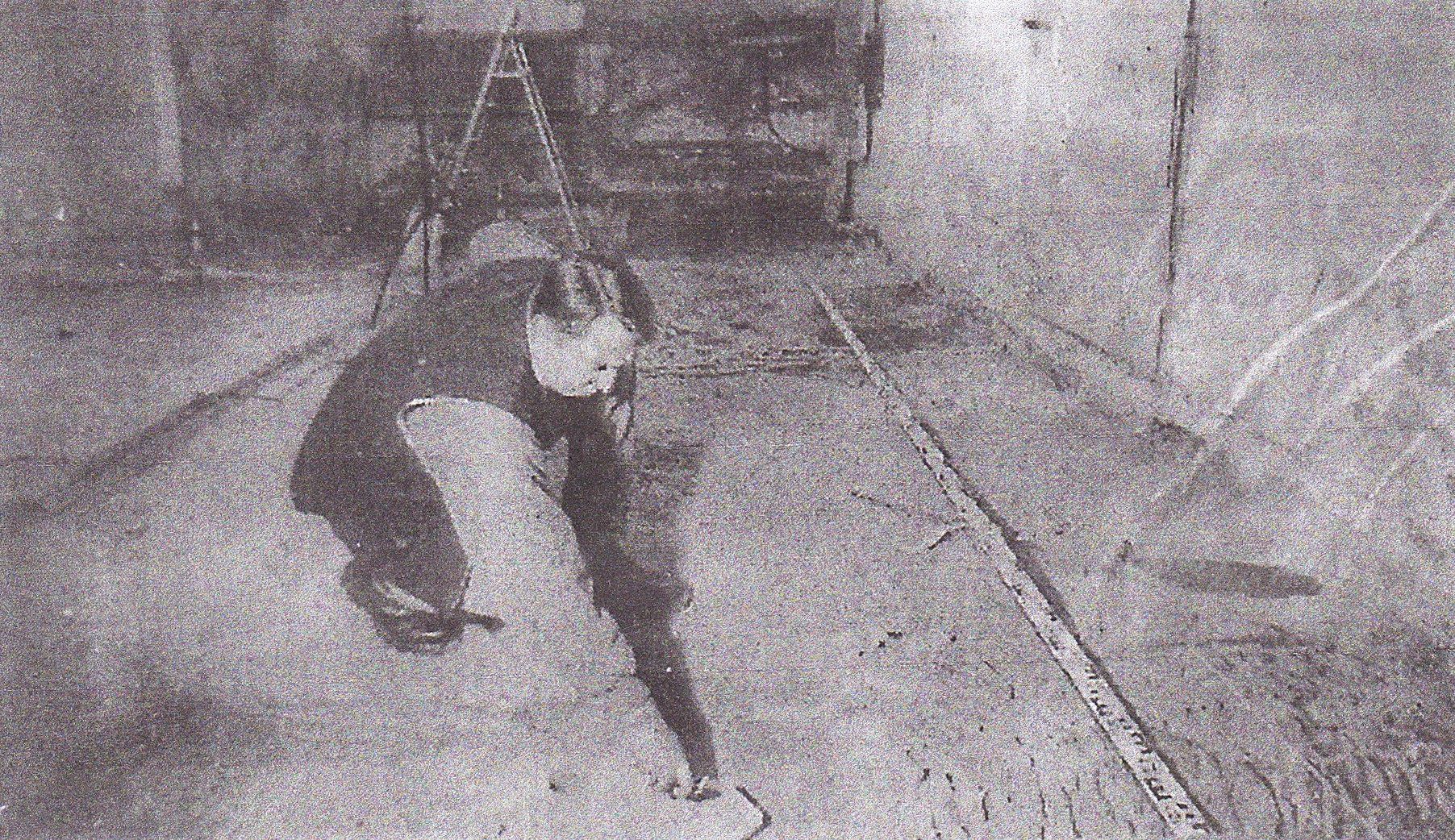

Auch in städtischen Gebäuden in Münster ist der Altenberger Kalkstein zu finden. So wurde bei der Ladenerweiterung des ehemaligen Pelzhauses Mersmann in Münster (Domplatz, Ostseite) bei Ausgrabungsarbeiten Fundamentsteine gefunden, die aus Altenberger Stein bestanden (Foto: Westfälische Nachrichten, 21.12.2004). Das Foto zeigt die Stadtarchäologin Dr. Aurelia Dickers mit einem Grabungshelfer bei der Arbeit.

Auch in städtischen Gebäuden in Münster ist der Altenberger Kalkstein zu finden. So wurde bei der Ladenerweiterung des ehemaligen Pelzhauses Mersmann in Münster (Domplatz, Ostseite) bei Ausgrabungsarbeiten Fundamentsteine gefunden, die aus Altenberger Stein bestanden (Foto: Westfälische Nachrichten, 21.12.2004). Das Foto zeigt die Stadtarchäologin Dr. Aurelia Dickers mit einem Grabungshelfer bei der Arbeit.

Auch ist in der Adler-Apotheke in Münster (Salzstraße), die im 16. Jahrhundert erbaut wurde, der Fußboden im Gewölbekeller zu einem Teil aus Altenberger Kalkstein (Foto: Bildarchiv Museum Zurholt).

Auch ist in der Adler-Apotheke in Münster (Salzstraße), die im 16. Jahrhundert erbaut wurde, der Fußboden im Gewölbekeller zu einem Teil aus Altenberger Kalkstein (Foto: Bildarchiv Museum Zurholt).

Regionales Gesteinsvorkommen

Geologischer Hintergrund

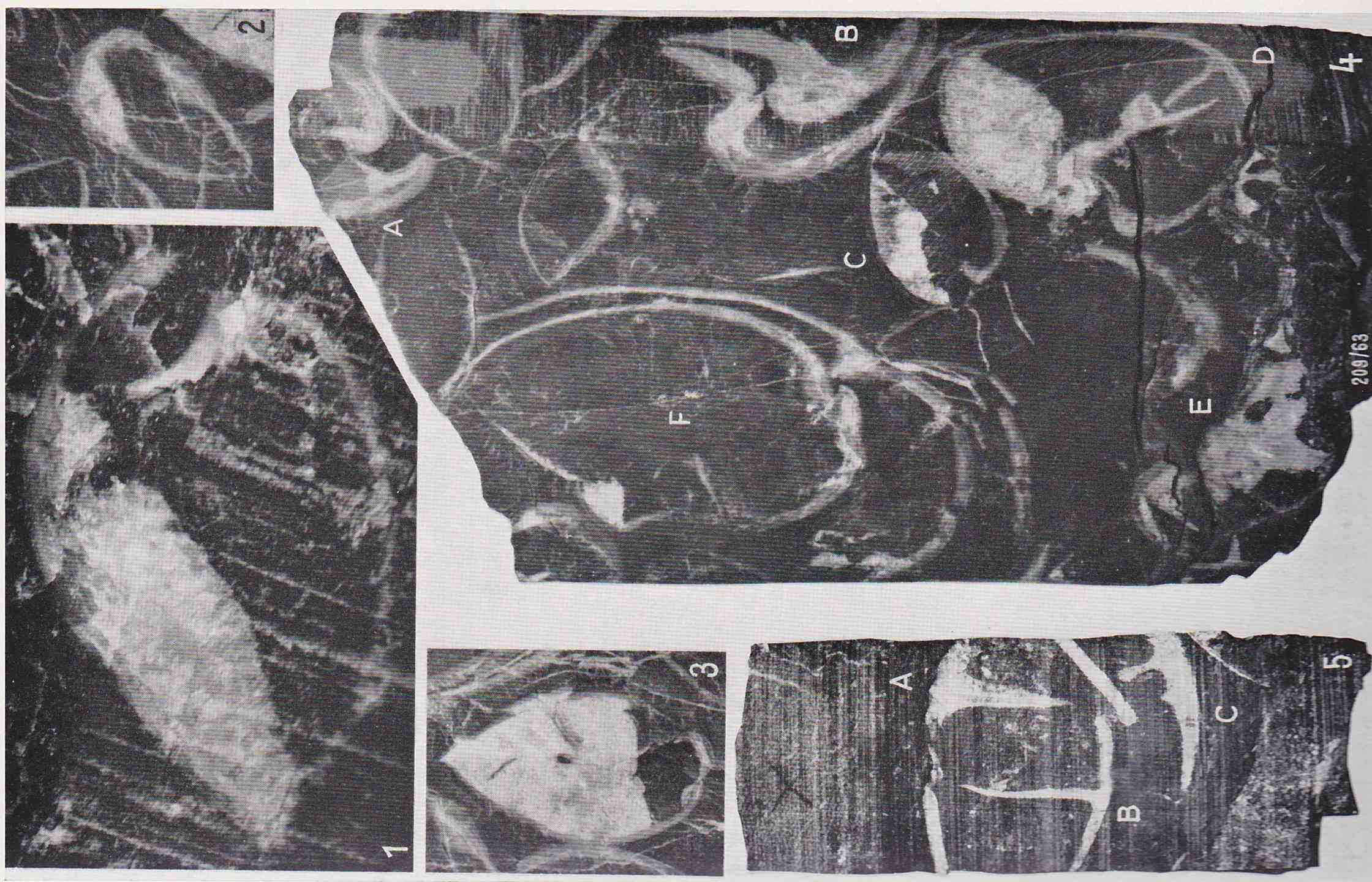

Erdgeschichtlich betrachtet bildet das gesamte Münsterland eine Senke, die bis zu einer Tiefe von 5500 Metern aus Ablagerungen der Kreide und des Karbon besteht (vgl. auch Münsterland Geologisch).  Die nebenstehende Abbildung zeigt Versteinerungen in Bohrkernen aus dem Bohrungsprojekt Münsterland 1. Anhand der Bohrkerne erkennt man, dass selbst noch in 5763 Metern Tiefe das Gestein aus Ablagerungen von Kalkfossilien des Devon-Kalksteins besteht. Gut zu erkennen sind Muscheln und Stromatoporite (Foto, Quelle: GD NRW). Aus diesem Grund findet man im Münsterland verbreitet Fossilien in einem mehr oder weniger gut erhaltenen Zustand. Dagegen treten im Münsterland Tiefengesteine oder solche mit vulkanischem Ursprung einfach nicht zutage. Vereinzelt gefundene Feldlesesteine, vorwiegend Granite, haben demzufolge ihren Ursprung nicht im Münsterland sondern sind mit eiszeitlichen Gletschern aus Schweden und Dänemark hierher transportiert und abgelagert worden. Somit sind die hier in oberflächennahen Schichten anzutreffenden Gesteine im allgemeinen Sedimentgesteine vom Typ Kalk-, Kalksand- oder Sandstein.

Die nebenstehende Abbildung zeigt Versteinerungen in Bohrkernen aus dem Bohrungsprojekt Münsterland 1. Anhand der Bohrkerne erkennt man, dass selbst noch in 5763 Metern Tiefe das Gestein aus Ablagerungen von Kalkfossilien des Devon-Kalksteins besteht. Gut zu erkennen sind Muscheln und Stromatoporite (Foto, Quelle: GD NRW). Aus diesem Grund findet man im Münsterland verbreitet Fossilien in einem mehr oder weniger gut erhaltenen Zustand. Dagegen treten im Münsterland Tiefengesteine oder solche mit vulkanischem Ursprung einfach nicht zutage. Vereinzelt gefundene Feldlesesteine, vorwiegend Granite, haben demzufolge ihren Ursprung nicht im Münsterland sondern sind mit eiszeitlichen Gletschern aus Schweden und Dänemark hierher transportiert und abgelagert worden. Somit sind die hier in oberflächennahen Schichten anzutreffenden Gesteine im allgemeinen Sedimentgesteine vom Typ Kalk-, Kalksand- oder Sandstein.

Bekannte Abbaustellen des Altenberger Kalksteins

Wenngleich es in Altenberge keine offenen Steinbrüche mehr gibt, findet man dennoch Hinweise auf den ehemaligen Kalkstein-Abbau. Leider sind im Ort alle vorhandenen Abbaustellen schon lange verfüllt oder durch Bebauung nicht mehr zugänglich. Bekannt und belegt sind uns folgende Abbaustellen (weitere Hinweise nehmen wir gerne mit auf):

- Bereich der Krüsellinde, Quelle: Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge

- Hof Hinse, Quelle: Heinz Hinse (Sohn), Zeitzeuge aus Altenberge

- Mühlenberg, Quelle: [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43 und S. 326

- Vorbergshügel, Quelle: [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43 und S. 326

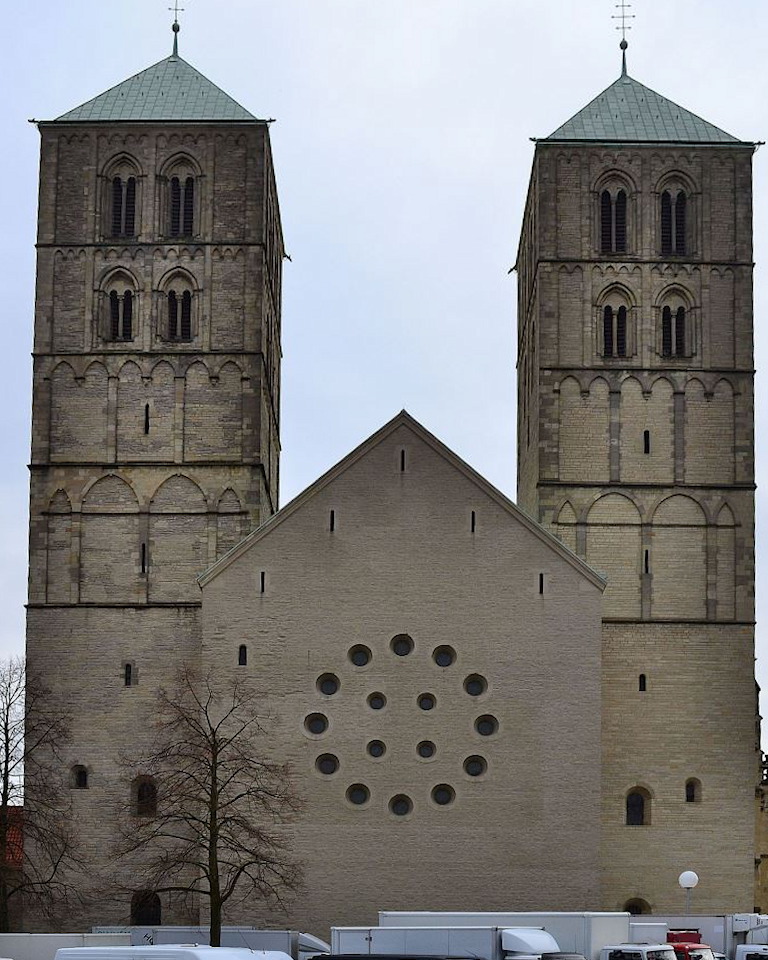

Aber außerhalb des Ortskerns zeugen noch überwachsene Mulden in Wald und Gelände vom ehemaligen Abbau der Kalksteine in früheren Jahrhunderten. Den ältesten Literaturverweis auf Steinbrüche rund um Altenberge findet man in der 4-bändigen Dokumentation des LWL über den Bau des Münsteraner Paulus-Doms, vgl. Literatur in [1993Lobbedey].  So ist bereits schon im 12. Jahrhundert Altenberger Stein zum Bau des Westwerks des Paulus-Doms verwendet worden (Türme und Westportal), vgl. [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43 und S. 382. Dabei wurden das Westportal und die Türme aus Altenberger Bruchsteinen gemauert und die Verblendung aus Altenberger Kleinquadermauerwerk erstellt. Auch in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Altenberge, erbaut im 14. Jahrhundert, wurde der örtliche Kalkstein verwendet.

So ist bereits schon im 12. Jahrhundert Altenberger Stein zum Bau des Westwerks des Paulus-Doms verwendet worden (Türme und Westportal), vgl. [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43 und S. 382. Dabei wurden das Westportal und die Türme aus Altenberger Bruchsteinen gemauert und die Verblendung aus Altenberger Kleinquadermauerwerk erstellt. Auch in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Altenberge, erbaut im 14. Jahrhundert, wurde der örtliche Kalkstein verwendet.

Schließlich stößt man auch heute noch in Altenberger-Neubaugebieten auf Kalksteinbänke, die beim Verlegen der Kanalisation angebaggert werden (Baugebiet Krüselweg). Oft besitzen diese Steine eine ähnliche Qualität wie die aus den Steinbrüchen früherer Abbaugebiete.

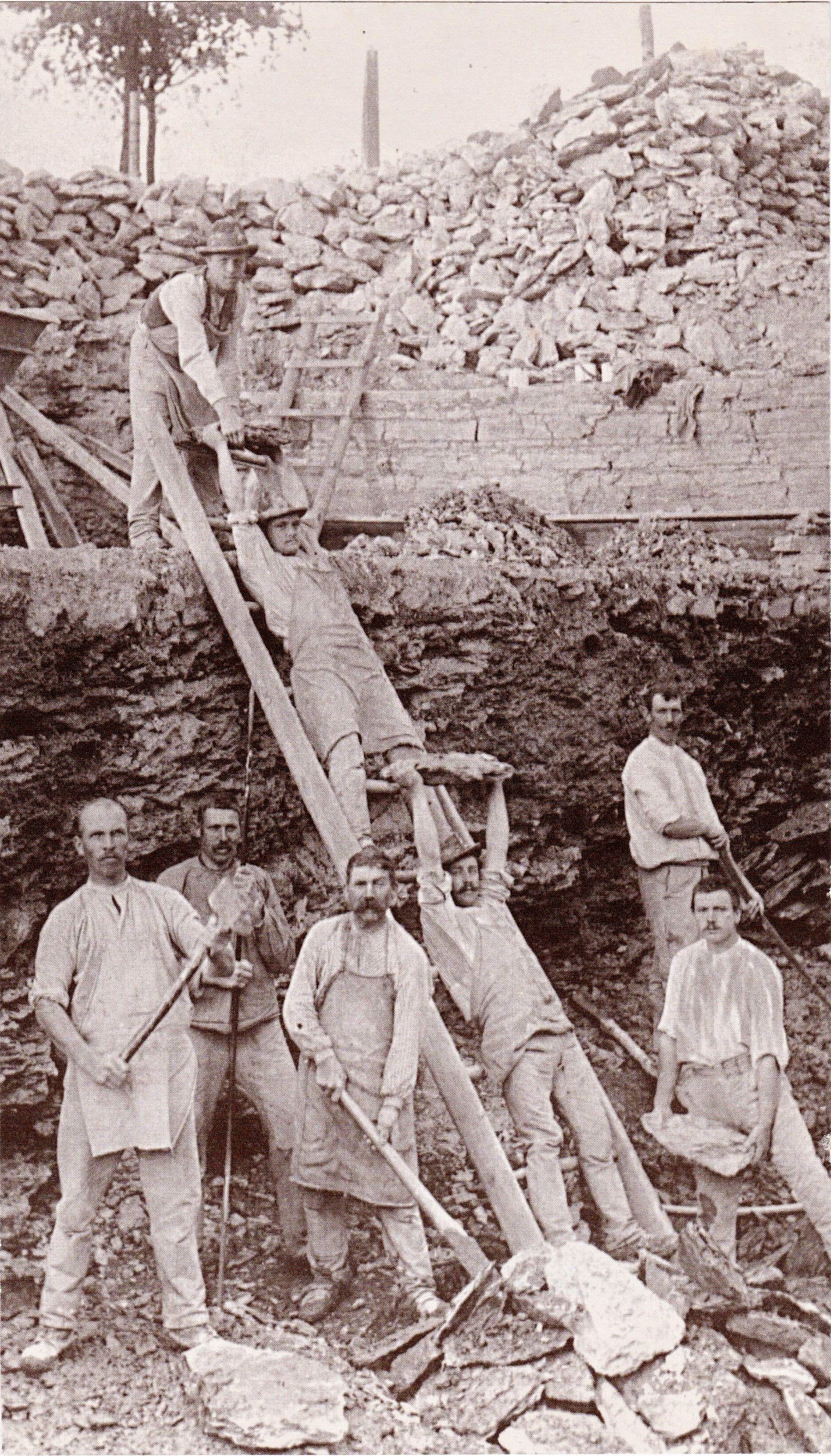

Recherchiert man in der jüngeren Geschichte Altenberges, so erfährt man von den Abbaugruben auf dem Gelände von Bauer Josef Hinse, die nach dem 2. Weltkrieg zur Restaurierung des Münsteraner Paulus-Doms abgebaut wurden (Foto: Beschädigtes Westportal, Quelle: © Bildarchiv LWL-Medienzentrum für Westfalen). Direkt nach Kriegsende gab es große Probleme bei der Materialbeschaffung, um die zerstörten Mauern des Doms mit geeigneten Werksteinen zu restaurieren. Zudem wollten der Dompropst und die Steinmetze trotz aller Schwierigkeiten der Materialbeschaffung die Restaurierung mit dem gleichen Werkstein ausführen, in dem der Dom ursprünglich erbaut wurde.  Um diesen Spuren nachzugehen, verabredete sich am 09.04.2015 der Altenberger Heimatverein und das Museum Zurholt mit dem Sohn, Heinz Hinse für eine Ortsbegehung des ehemaligen Steinbruchgeländes. Für die Wahl der Eröffnung von Kalksteinbrüchen auf dem elterlichen Hof war es ausschlaggebend, dass beim Bau des Münsteraner Doms bereits Altenberger Kalkstein verwendet wurde, vgl. [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43. Die Steinbrüche in der Umgebung von Havixbeck oder Billerbeck verfügen zwar über reichere Kalksteinvorkommen. Aber für die Restaurierung der Türme und des Westportals kamen diese nicht in Frage. Schließlich sollte die Restaurierung des Doms nach Möglichkeit mit einem Material erfolgen, das eine vergleichbare Farbe und Härte besitzt (Abb. rechts, Foto Steinbrucharbeiten im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich Steinbruch Fa. Fark, Quelle: Museumsarchiv). Aber auch für die Restaurierung anderer Kirchen des Münsterlandes wurde nach dem 2. Weltkrieg der Altenberger Kalkstein abgebaut. So wurden vom elterlichen Hof auch Steine geliefert an die Ludgerikirche in Münster und an Kirchen in Albersloh, Freckenhorst, Wolbek, Ennigerloh und Altenberge (Restaurierung im Jahr 1958/59), so Herr Hinse bei der Ortsbegehung. Aber auch für Profanbauten wurden Steine gebrochen und vor Ort durch externe Steinmetze zu Quadersteinen (Steine mit festen Abmaßen und bester Qualität) oder zu Schollensteinen (dünner als Quadersteine) verarbeitet. Darüber hinaus lieferte der Hof auch Kalksteine nach Münster, wo die Blöcke in Steinsägewerken zersägt und zu Fensterbänken oder zu Tür- und Fenstergesimsen verarbeitet wurden. Aus Erzählungen von Nachbarn weiss Herr Hinse, dass die Geschichte der Steinbrüche auf dem Hof zurückreicht bis in das vorletzte Jahrhundert (1850/60).

Um diesen Spuren nachzugehen, verabredete sich am 09.04.2015 der Altenberger Heimatverein und das Museum Zurholt mit dem Sohn, Heinz Hinse für eine Ortsbegehung des ehemaligen Steinbruchgeländes. Für die Wahl der Eröffnung von Kalksteinbrüchen auf dem elterlichen Hof war es ausschlaggebend, dass beim Bau des Münsteraner Doms bereits Altenberger Kalkstein verwendet wurde, vgl. [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43. Die Steinbrüche in der Umgebung von Havixbeck oder Billerbeck verfügen zwar über reichere Kalksteinvorkommen. Aber für die Restaurierung der Türme und des Westportals kamen diese nicht in Frage. Schließlich sollte die Restaurierung des Doms nach Möglichkeit mit einem Material erfolgen, das eine vergleichbare Farbe und Härte besitzt (Abb. rechts, Foto Steinbrucharbeiten im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich Steinbruch Fa. Fark, Quelle: Museumsarchiv). Aber auch für die Restaurierung anderer Kirchen des Münsterlandes wurde nach dem 2. Weltkrieg der Altenberger Kalkstein abgebaut. So wurden vom elterlichen Hof auch Steine geliefert an die Ludgerikirche in Münster und an Kirchen in Albersloh, Freckenhorst, Wolbek, Ennigerloh und Altenberge (Restaurierung im Jahr 1958/59), so Herr Hinse bei der Ortsbegehung. Aber auch für Profanbauten wurden Steine gebrochen und vor Ort durch externe Steinmetze zu Quadersteinen (Steine mit festen Abmaßen und bester Qualität) oder zu Schollensteinen (dünner als Quadersteine) verarbeitet. Darüber hinaus lieferte der Hof auch Kalksteine nach Münster, wo die Blöcke in Steinsägewerken zersägt und zu Fensterbänken oder zu Tür- und Fenstergesimsen verarbeitet wurden. Aus Erzählungen von Nachbarn weiss Herr Hinse, dass die Geschichte der Steinbrüche auf dem Hof zurückreicht bis in das vorletzte Jahrhundert (1850/60).

Qualität des Altenberger Steins

Der Grund für das Interesse am Kalkstein aus Altenberge ist seine besondere Witterungsbeständigkeit. Während der weiche Kalkstein aus Billerbeck oder Havixbeck die Bildhauer durch seine schöne gelbe Farbe und seine gute Bearbeitbarkeit begeistert, ist dies zugleich ein Nachteil bei der Verwendung als Werkstein im Außeneinsatz. Hier ist der Altenberger Kalkstein aufgrund seines hohen Gades an rekristallisiertem Muschelkalk sowie seiner höheren Kompaktheit deutlich widerstandsfähiger. Zudem ist das Porenvolumen des Altenberger Steins geringer als das der Kalksteine aus Billerbeck oder Havixbeck, was die Tendenz verringert, Feuchtigkeit aufzunehmen. Letztenendes ist es die Kombination dieser Eigenschaften, welche die gute Witterungsbeständigkeit des Altenberger Steins ausmacht.

Abbau des Altenberger Kalksteins zur Dom-Restaurierung der Türme und des Westportals

So wie die Arbeit in Steinbrüchen generell, so war die Arbeit beim Kalksteinabbau immer ein mühsames Geschäft. Noch bis in die 50-ger Jahre des letzten Jahrhunderts war die Arbeit im Steinbruch weitgehend Handarbeit, bei der Herr Hinse als Junge im väterlichen Betrieb mithalf. Aber schon für die Steine, die ab 1955 für den Dom gebrochen wurden, kam ein Bagger für die Erdarbeiten und das Heben der tonnenschweren Blöcke zum Einsatz.

Wurden in früheren Jahrhunderten Kalksteine an zutage tretenden Hangabbrüchen oder in guter Lage kurz unter der Oberfläche abgebaut, so begann nach Herrn Hinse der Abbau auf dem Hof aufgrund der Schräglage der Steinbank bei einer Tiefe von 1,5 Metern. Ursprünglich reichte die ca. 80 cm dicke und mit einer Schräglage von ca. 10 Grad abbaubare Kalksteinbank im Hofbereich bis an die Erdoberfläche. Mit fortschreitendem Abbau musste man im Steinbruch die immer dicker werdende Erdschichten abtragen, um der abtauchenden Kalksteinbank zu folgen. Zum Schluss betrug die Lehm- und Mergel-Deckschicht über der Kalksteinbank ca. 8 Meter.

Der Abbau der Kalksteine war nicht einfach, so Herr Hinse, denn die in geringer Tiefe angetroffene Kalksteinbank bestand noch nicht aus einem zusammengewachsenen Schichtpaket, sondern aus einzelnen Platten von geringerer Qualität. Erst in rund 3 Metern Tiefe bestand die Kalksteinbank aus einem zusammenhängendem Schichtpaket aus hochwertigem grauen Kalkstein, der schon allein optisch ein Maß für die Qualität darstellt. Die Kalksteinschichten, auf die wir bei uns im Rahmen der Domrestaurierung auf dem Hof stießen, waren von ausgezeichneter Qualität und oft so eben wie eine Betonplatte. Die Blöcke für den Dom wurden hier im Steinbruch am Hof gebrochen und unbehauen auf LKWs zum Abtransport verladen. Behauen wurden die Steine erst von den Steinmetzen der Dombauhütte vor Ort am Dom, weiß Herr Hinse zu berichten (Foto: Dr. H.-G. Hettwer).

Nach Abschluss der Restaurierung der Kriegsschäden in Münster ließ die Nachfrage nach Kalkstein deutlich nach. Von den Steinbrüchen auf dem Hof ist schließlich nur noch einer direkt am Hof übrig geblieben und wird jetzt als Löschteich genutzt. Alle anderen Steinbrüche um den Hof herum sind rasch mit ständig anfallenden Abraum der laufenden Steinbrüche verfüllt worden und mitlerweile überwachsen, so Herr Herr Hinse. Die Fischteiche auf dem Gelände sind erst nachträglich angelegt worden.

Bis in die 1980er Jahre wurden Steine auf dem Hof abgebaut. In Vorbereitung des 1200-jährigen Domjubiläums 1993 wurden wieder Restaurierungsmaßnahmen geplant. In diesem Zusammenhang gab es noch einmal eine Anfrage nach Kalksteinen vom Hinse-Hof. Zwar stieß man bei Probebohrungen auf die Kalksteinbank. Doch aufgrund der geringen Wirtschaftlichkeit entschied man sich dagegen, den Abbau wieder aufzunehmen.